ГрАффити или граффИти, катАлог или каталОг? В нашей речи столько тонкостей, которые порой знают только лингвисты. Но есть ошибки, которые раздражают

подавляющее большинство из нас, а еще снижают баллы в четвертом задании 1 части ЕГЭ по русскому языку.

Перед вами ТОП-20 коварных орфоэпических ошибок, за которые бывает мучительно стыдно. Напомним, что орфоэпия – это наука о правилах произношения звуков и ударений в словах

1. ЗвОнит и звонИт

Лидер рейтинга — звОнит. Неправильное ударение в этом слове способно испортить впечатление от речи, какой бы красивой она ни была. Правильный вариант только звонИт.

2. Проскочила Искра

Распространённый вариант с ударением на последний слог в слове «искрА» — ошибка. Орфоэпические словари единогласно называют нормой ударение на первый слог: Искра, независимо от падежа и числа. С производным глаголом «искрить» всё наоборот: ударение переносится с корня на суффикс или окончание. Например: искрИть, искрЯт, искрИлся, искрИл. Не путайте.

3. ХодАтайство за грамотность

Орфоэпический словарь под редакцией Аванесова пишет, что правильно произносить слово из судебной лексики «ходАтайство» с ударением на второй слог. Рядом указано ударение «ходатАйство» с пометкой «грубо неправильно» (с восклицательным знаком, между прочим!). Слово с ударением на третий слог считается профессиональным

жаргоном в юридической сфере.

4. Посмотрите каталОг

Слово «каталог» очень часто используется в нашей речи. И так же часто многие допускают в нем ошибку. Раз и навсегда запомните: верно – «каталОг». А поможет в этом запоминалка: «Употребившему слово «катАлог» — мы говорим, что слог его жалок. Употребив высокий слог — мы произносим «каталОг».

5. Поддадимся рефлЕксии

И самое важное: постарайтесь не волноваться накануне и во время экзамена. Волнение будет только мешать вам собраться и вспомнить нужную информацию. Если вы выполните все наши рекомендации по подготовке, то для волнений у вас не будет

никакого повода!

24 декабря – 20 января

5-11 классы

Онлайн-олимпиада Коалиции

6. Закажите трансфЕр

Каждый из нас рано или поздно столкнется с заказом трансфера. Например, от дома до аэропорта. И даже если турагент или кассир будет вас уверять, что вы заказали

«трАнсфер» — не верьте. По нормам русского языка вы заказываете исключительно «трансфЕр».

7. ПулОвер на осень

Наверное, у всех в гардеробе есть хотя бы один пуловер на холодное время суток. Это такая вязаная кофта без воротника и пуговиц или замка. Слово «пуловер» позаимствовано из английского языка (pullover), вот только проблема в том, что очень мало кто

произносит слово верно. Ваш любимый «пуловЕр» на самом деле «пулОвер». Привет всем консультантам в магазинах одежды.

8. Подпишите договОры

Правильно — только «договОры», а не «договорА». По мнению экспертов, эта ошибка зародилась еще во времена Хрущева, когда южный просторечный диалектизм распространился по всему Союзу и зажил своей вполне успешной «чиновничьей» жизнью.

9. Разрисуем стену граффИти

На заборах, на гаражах, на домах — где только мы не встречаем граффити. Можно долго спорить о его принадлежности к искусству, лучше поговорим о самом слове «граффити». Во-первых, это существительное во множественном числе: уличные граффити,

средневековые граффити. Формы единственного числа у слова попросту нет, хотя, разумеется, люди давно уже сами придумали, что граффити в единственном числе будет среднего рода. Во-вторых, слово несклоняемое. И в-третьих, ударение падает на второй слог «граффИти». И самое главное: в нём, как и в оригинальном итальянском слове «graffiti», сохраняется удвоение буквы «ф».

10. Не тортЫ, а тОрты

Пожалуй, самый грубый и «вкусный» речевой грех – «тортЫ». И тут большинство, конечно, знает, как правильно, но нет-нет, да и услышишь, как режет слух «тортЫ». Правильно – «тОрты» и только.

11. КлАла

Ударение в данном глаголе в разных его формах падает на тот слог, что и в инфинитивном варианте. Не спорим, что многие привыкли произносить слово «клала» с ударением на вторую гласную, но это не соответствует установленным правилам русского языка. Так что впредь запомните это, чтобы не совершать ошибок в речи снова и снова.

12. Не бАловать, а баловАть

Во множестве глаголов на -ова- ударение падает на последний слог. БаловАть – не исключение. Употребление слова «бАловать» относится к просторечию, поэтому правильно расставляйте ударение, чтобы зарекомендовать себя как грамотного человека с красивой речью.

13. ИсчЕрпать

ИсчЕрпать – израсходовать, потратить. Разные источники по-разному толкуют

произношение, но большинство словарей гласят, что единственный правильный вариант: ударение на букву «Е».

14. Не дешевизнА, а дешевИзна

Люди неодинаково произносят это слово во время разговоров, но верно только одно – дешевИзна, никак иначе.

15. Красивее всех

КрасИвее – сравнительная степень прилагательного «красИвый». Хотите сделать речь красИвее? Выучите эту несложную норму, тогда ваш слог будет постепенно преображаться в лучшую сторону.

16. Не зАвидно, а завИдно

Зависть – нехорошее качество, но неграмотность еще хуже. Не забыть правило поможет первоначальная форма глагола «завИдовать». Существует двустишие, чтобы уж точно запомнить орфоэпию:

Когда кричат, что мне завидно,

Мне становится обидно.

17. ДонЕльзя

Многие привыкли проговаривать это слово с ударением на букву «О». «Донельзя» обозначает крайнюю степень чего-либо. Правило лучше просто запомнить и держать у себя в голове, так как проверочных слов нет, а разбор слова по морфемам ничего не даст.

18. КровоточАщий, а не кровотОчащий

Все мы в детстве падали по время веселых и активных прогулок, разбивали коленки и локти, получая кровоточащие раны. В то время мы даже не задумывались о правильности произношения слова «кровоточИть». Годы идут, мы растем и развиваемся, обогащаем нашу речь и знание русского языка, поэтому так важно грамотно оперировать

предложениями

Разобьем слово «кровоточить» на 2 части – «кровь и точИть». Проведем анализ и поймем, что в «кровоточащем» никак не может быть ударным третий слог. Один верный вариант – кровоточИть.

19. МусоропровОд

Практически во всех современных домах установлены мусоропроводы, но не все жители правильно называют данную конструкцию. Не мУсоропровод, не мусоропрОвод, а мусоропровОд. Запомните!

20. ВероисповЕдание

Легко проверяется с помощью слова «исповЕдовать», т. е. следовать взглядам и убеждениям. Все гораздо проще, чем кажется!

Вывод

Богатая речь украшает любого человека, позволяет привлечь внимание собеседника и добиться успеха в деловой сфере. Говорите правильно и не допускайте ошибки на ЕГЭ!

Поделиться в социальных сетях

Читайте также

2

ОРФОЭПИЧЕСКАЯ

ОШИБКА (от греч. orthos

– ‘прямой, правильный’ и epos

– ‘речь’) – это отклонение от

установленных правил произношения.

Поскольку орфоэпия

как раздел языкознания обеспечивает

единство звукового оформления устной

речи всех носителей русского языка, то

нарушение ее правил зачастую становится

помехой в коммуникации (общении между

людьми) и может привести к ошибкам в

понимании. Наиболее распространенными

орфоэпическими ошибками в русской речи

являются следующие.

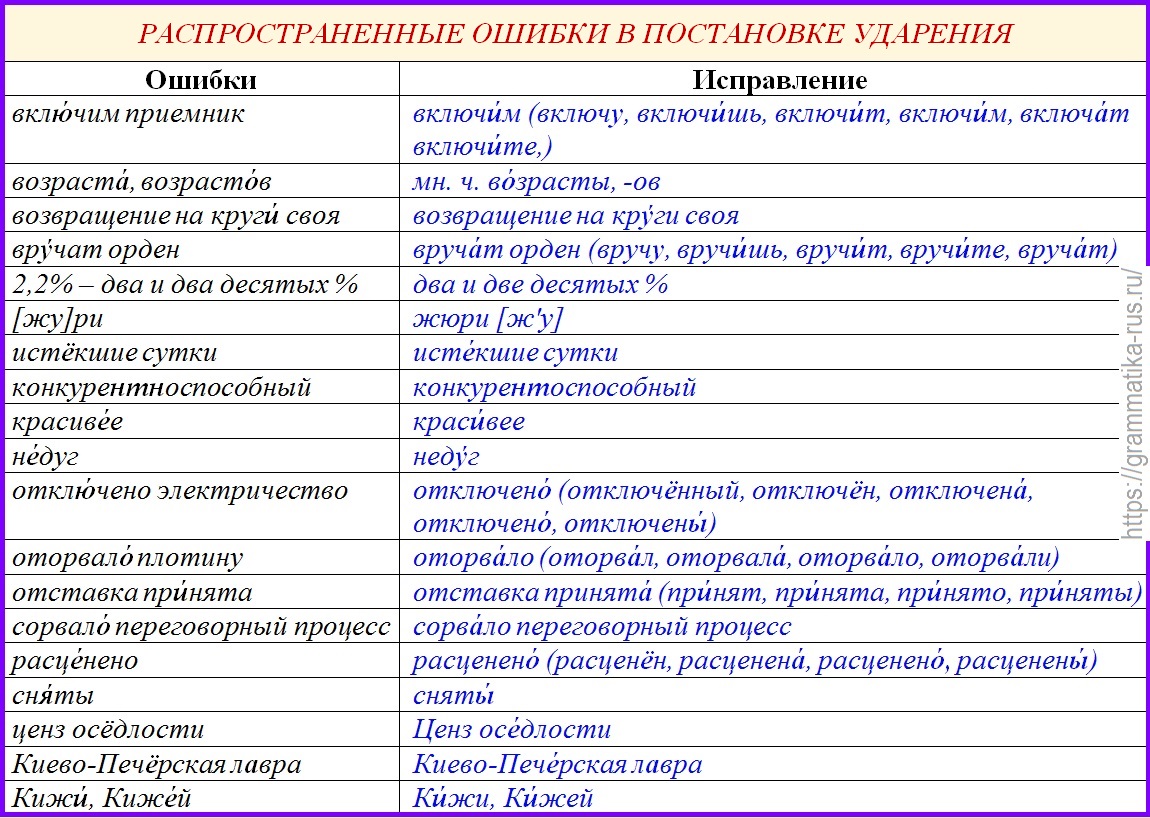

1. Неправильная

постановка ударения (здесь и далее

приводим, разумеется, в первую очередь

правильные варианты) — агент,

агентство

(не агент,

агентство!),

алкоголь

(не алкоголь!),

алфавит

(не алфавит!),

аноним

(не аноним!),

апокалипсис

(не апокалипсис!),

апостоф

(не апостроф!),

аргумент

(не аргумент!),

арест

(не арест!),

бюрократия

(не бюрократия!),

вероисповедание

(не вероисповедание!),

газопровод

(не газопровод!),

диспансер

(не диспансер!),

договорный

(не договорной!),

документ

(не документ!),

доллар

(не доллар!),

досуг

(не досуг!),

доцент

(не доцент!),

единовременно

(не единовременно!),

жизнеобеспечение

(не жизнеобеспечение!),

заголовок

(не заголовок!),

изобретение

(не изобретение!),

инструмент

(не инструмент!),

каталог

(не каталог!),

квартал

(не квартал!),

километр

(не километр!),

медикаменты

(не медикаменты!),

намерение

(не намерение!),

некролог

(не некролог!),

осуждённый (не осужденный!),

портфель

(не портфель!),

приведение

(не приведение!),

призыв

(не призыв!),

приобретение

(не приобретение!),

процент

(не процент!),

соболезнование

(не соболезнование!),

созыв

(не созыв!),

сторицей

(не сторицей!),

факсимиле

(не факсимиле!),

фетиш

(не фетиш!),

ходатайство,

ходатайствовать

(не ходатайство,

ходатайствовать!),

эксперт,

экспертный

(не эксперт,

экспертный!)

и под.

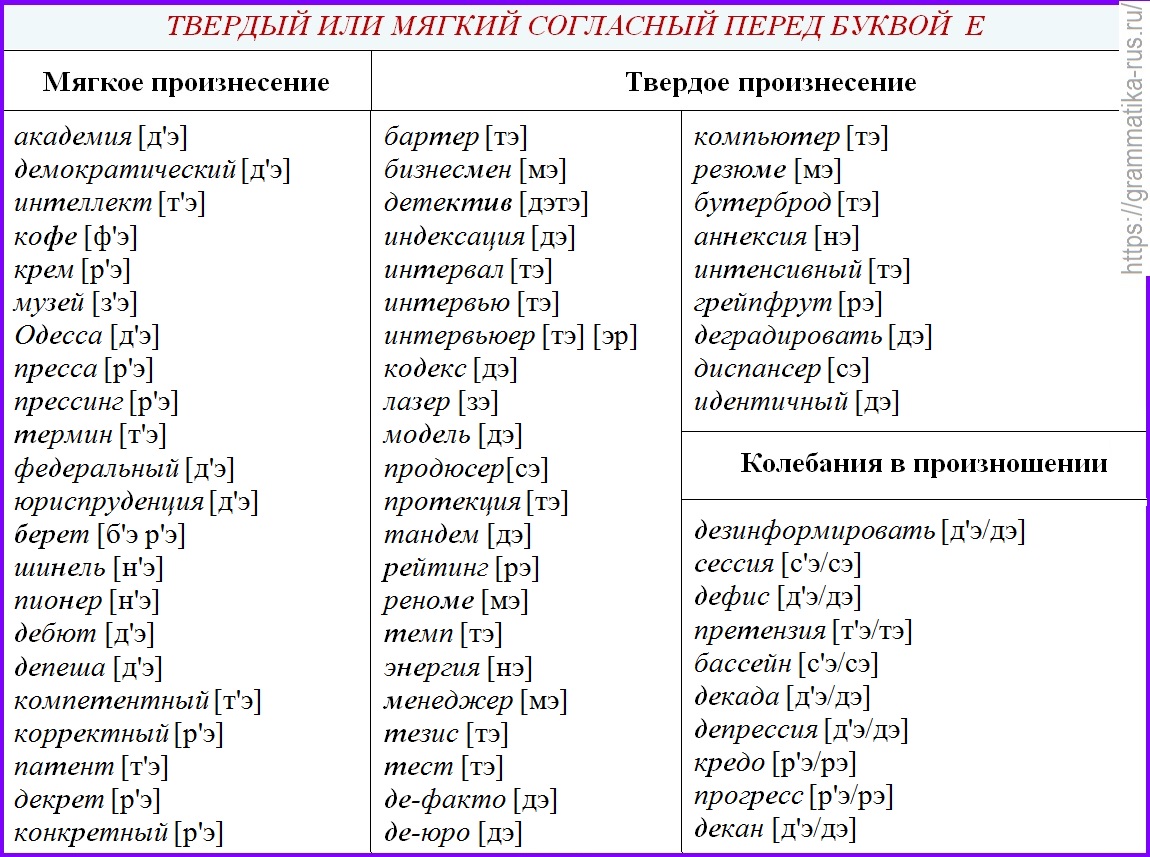

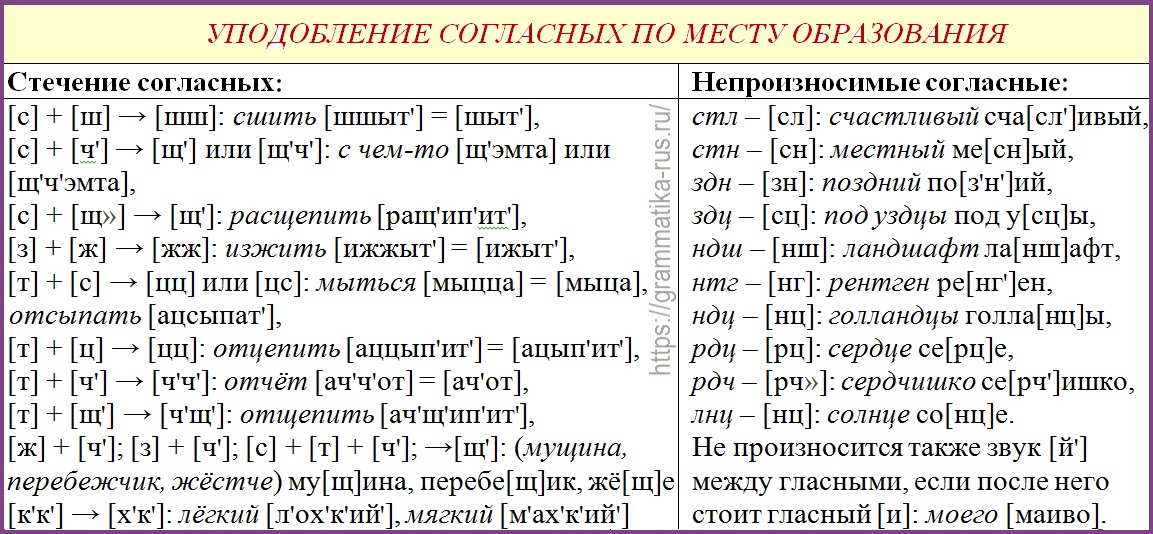

2. Неправильный

выбор твердого или мягкого согласного

перед Е в заимствованных словах:

[Д’]емократ,

[Д’]емократия

(не [Д]емократ,

[Д]емократия!),

кон[Т’]екст

(не кон[Т]екст!),

но бифш[Т]екс

(не бифш[Т’]екс!),

бу[Т]ерброд

(не бу[Т’]ерброд!),

[Т]ен[Д]енция

(не [Т’]ен[Д’]енция!),

ин[Т]енсивный

(не ин[Т’]енсивный!).

3. Лишние звуки

(буквы) в слове: беспрецедентный

(не беспрецеНдентный!),

будущий

(не будуЮщий!),

двуглавый

(не двуХглавый!),

инцидент

(не инциНдент!),

компрометировать

(не компромеНтировать!),

констатировать

(не констаНтировать!),

конфиденциальный

(не конфиНденциальный!),

прецедент

(не прецеНдент!),

проблема

(не проМблема!),

чрезвычайно

(не чЕрезвычайно!),

чрезмерный

(не чЕрезмерный!),

эскорт

(не эКскорт!),

юрисконсульт

(не юрисТконсульт!).

4. Замена звуков

(букв) в слове: амбиция

и амбициозный

(не аНбиция,

аНбициозный!),

вакансия

(не ваканЦия!),

заём

и наём

(не заЙм,

наЙм!

– хотя займа,

найма),

растаможивать

(не растамАживать!),

рэкетир

(не рэкетЁр!),

афера

(не афЁра!),

одновременно

(не одновремЁнно!),

опека

(не опЁка!),

блеф

(не блЁф!).

5. Пропуск звука

(буквы): конъюнктура

(не конъЮКтура!),

эксгумация

и эксгумировать

(не эСГумация,

эСГумировать!).

6. Произношение

зияния

(сочетания двух гласных в слове):

про[Э]кт,

(не про[ЙЭ]кт!),

но ди[ЙЭ]та,

кли[ЙЭ]нт.

7. Ненужная мягкость

в суффиксе –ИЗМ: тоталитари[ЗМ],

сепарати[ЗМ] (не тоталитари[З’М],

сепарати[З’М]!).

8.

Образование грамматических форм

некоторых слов, прежде всего форм

множественного числа ряда существительных

и многих глагольных форм, что также

часто связано с изменением места ударения

в словоформе:

аэропорт

– р. п.

ед. ч. аэропорта;

мн. ч.

аэропорты,

аэропортов

(не аэропорта,

аэропрорты,

аэропротов);

бухгалтер

— мн. ч.

бухгалтеры,

бухгалтеров

(не бухгалтера,

бухгалтеров);

договор

— мн. ч.

договоры,

договоров

(не договор,

договора,

договоров);

шофёр

— р. п. ед. ч. шофёра,

мн. ч. шофёры,

шофёров

(не шофер,

шофера,

шофера,

шоферов);

включить

— включит,

включат;

включённый;

включён,

включена,

включено,

включены

(не включит,

включат;

включенный;

включен,

включена,

включено,

включены);

взять

— взял, взяла,

взяло

и

взяло,

взяли;

взятый;

взят,

взята,

взято,

взяты

(не взяла;

взята,

взято,

взяты);

уплатить

— уплатит,

уплатят;

уплаченный;

уплачен,

уплачена;

уплачено,

уплачены

(не уплотит,

уплотят;

уплоченный,

уплочен,

уплочена;

уплочено,

уплочены);

тысяча

– две тысячи

седьмой год;

в две тысячи

восьмом году;

в двух тысячах

сорока двух

словарях, к

двум тысячам двум посетителям

(не двУХ

тысячи седьмой год;

в двУХ тысячи восьмом году);

сильный

– силён,

сильна,

сильно,

сильны

и сильны

(не сильно).

Уже

само представление о типах возможных

произносительных ошибок и о том, в каких

орфоэпических

словарях

можно навести соответствующую справку

способно помочь преодолеть речевые

ошибки говорящего.

Соседние файлы в папке ФОНЕТИКА

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ

по дисциплине

«Русский язык»

на тему

«Орфоэпические ошибки и способы их устранения»

Выполнил студент

группы 20-ПНК1-9

Специальность

44.02.02 Преподавание

в начальных

классах

Козуля Анна

Евгеньевна

Руководитель:

Преподаватель русского

языка и литературы

Цимбалистова Д.Р.

Подпись________________

Краснодар, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………..….3

Глава I. Орфоэпические

нормы и ошибки……………………………………6

1.1 Орфоэпия.

Нормы произношения слов………………………..….……6

1.2 Ударение в

словах и его особенности………………………………….7

1.3 Виды

орфоэпических ошибок…………………………………………..9

Глава II.

Опытно-экспериментальное исследование по теме: «Орфоэпия. Орфоэпические нормы»

в начальных классах……………………………..14

2.1 Методика

преподавания орфоэпии в начальной школе……………..14

2.2 Процедура

исследования и анализ результатов………………………18

Заключение………………………………………………………………………21

Список использованных источников…………………………………………22

Приложение А ………………………………………………………………….24

Приложение В …………………………………………………………………..24

Приложение С………………………………………………………………..…25

ВВЕДЕНИЕ

Соблюдение орфоэпических

норм является незаменимой частью речевого этикета, так как демонстрирует

отношение человека к родному языку и собственной культуре. Нужно ценить свой

язык и не допускать ошибок, как в деловой, так и в повседневной речи.

Данная тема была выбрана мною не случайно, поскольку в настоящее время для

каждого человека является важным владение нормами литературного произношения,

умение правильно и грамотно формировать свои мысли. Произносительные нормы

изучает специальный раздел лингвистики – орфоэпия. Орфоэпические

ошибки всегда мешают воспринимать содержание речи: внимание слушающего отвлекается различными погрешностями

произношения. Кроме этого, соблюдение орфоэпических

норм устной речи – один из показателей владения культурой русской речи.

Обычно значительная часть освоения норм языка происходит в дошкольном и

младшем школьном возрасте. Поэтому именно начальная школа играет огромную роль

в становлении и усовершенствовании навыков грамотной устной речи ребёнка.

Работа по развитию речи учащихся очень разностороння. Одно из направлений — это

обогащение словарного запаса ребёнка путём развития у него орфоэпической

правильности речи. Это означает, что у учащихся необходимо формировать хорошую

дикцию, развивать выразительность речи, повышать культуру живого слова

Внимание к орфоэпической стороне речи у детей определяется большим количеством

факторов, среди которых первое место занимает именно социальный фактор. Это

значит, что ребенок, который ходит в детский сад, общается со старшими братьями

и сестрами, способен быстрее развить свою речь и пополнить словарный запас. Грамотная

устная речь облегчает и ускоряет процесс общения. Кроме того, соблюдение

орфоэпических норм устной речи – один из показателей владения культурой речи.

Действующие программы по русскому языку для начальной школы требуют вести

работу над орфоэпической стороной речи учащихся на протяжении всего периода

обучения. В

современном обществе расширилась сфера воздействия живого, звучащего слова на

человека. Поэтому изучение орфоэпии играет огромную роль в начальной школе.

Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют об актуальности данной исследовательской

работы.

Для того, чтобы граждане в нашей стране оставались высокообразованными и

грамотными, необходимо твёрдо овладеть правильным грамматическим строем русского

литературного языка.

Учитывая вышеизложенные аргументы и

умозаключения, текущее состояние предмета исследования является немаловажной и

имеет большое значение. Данная тема актуальна, перспективна, теоретически и

практически важна за счет своей объемности.

Объект исследования:

устная речь

В качестве предмета исследования

я указала орфоэпические ошибки

Цель работы:

выявить причины орфоэпических ошибок и преподнести рекомендации по их

устранению

Задачи:

1)

Дать определение понятию «орфоэпия»

2)

Раскрыть основные орфоэпические нормы

произношения

3)

Выявить наиболее распространенные ошибки в

речи

4)

Исследовать ошибки ударения в словах

устной речи

В данной работе используются методы

исследования теоретического характера: изучение, обобщение, тестирование,

анализ.

Новизна: принимая

во внимание значимость имеющихся исследований по данной проблеме, некоторые

элементы сложного целого еще пребывают в ходе исследования, познаются и требуют

дополнительного рассмотрения, что и будет сделано в проектной работе.

Практическая значимость:

результаты данной исследовательской работы могут быть использованы во

внеклассной работе по русскому языку

Структура:

проектная работа включает в себя введение, две главы, одна из которых содержит

теоретическую часть, другая – практическую, а также заключение и список использованной

литературы.

ГЛАВА

1. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ОШИБКИ

1.1

Орфоэпия. Нормы произношения слов

Культура речи – понятие широкое. Оно обозначает умение, во-первых, правильно

говорить и писать, во-вторых, употреблять языковые средства в соответствии с условиями

общения. [А. А. Евтюгина, 2019: с. 70]

Правильной считается речь, которая соответствует нормам литературного языка:

произносительным, грамматическим, лексическим. Основная задача культуры речи —

практическая: овладеть знаниями о языке настолько, чтобы уметь подобрать нужные

слова, грамматически правильно построить речь, чтобы она была четкой, яркой и

выразительной.

Чтобы правильно и красиво говорить, нужно

соблюдать языковые нормы. Что это такое и почему важно их знать? Попробуем

ответить на эти вопросы.

«Норма» ( лат. Norma) – общепринятое и обязательное для членов того или иного

сообщества правило, образец поведения или действия. Значит, «нормы ударения»

— это правило произношения. В литературном языке выделяют орфоэпические,

орфографические, словообразовательные, лексические, морфологические,

синтаксические и пунктуационные нормы. В своей работе я подробно изучу

орфоэпические нормы. Чтобы понять, о чем идет речь, познакомимся с понятием

«орфоэпия».

«Орфоэпия» (греч. Orthos – правильный и epos – речь) – система правил, определяющих правильное литературное

произношение. [Д. Н. Ушаков, 1935: с.46]

«Орфоэпическая норма» — это единственный вариант правильного произношения слова.

Орфоэпические нормы обслуживают

литературный язык, т.е. язык, на котором люди пишут и говорят. А это значит,

что у него должны быть строгие нормы: не только лексические, грамматические, но

и орфоэпические. Различия в произношении мешают людям при общении, переключая

их внимание с того, о чем говорится, на то, как говорится. Орфоэпические нормы

устанавливаются учеными — специалистами в области фонетики.

Другие варианты произношения, которые считаются неправильными,

нелитературными, могут появляться из-за фонетики иных языковых систем —

территориальных диалектов, городского просторечия или близкородственных языков.

1.2 Ударение в слове и его особенности

Для того, чтобы

исследовать нормы ударения, а также понять причины их нарушения, для начала

нужно вспомнить «Что такое ударение?» «Какова его значимость в слове?» С

определением «ударение» мы сталкивались еще в начальных классах. Ударение – особый

«голосовой молоточек», который ударяет на один из гласных звуков в слове. В

Толковом словаре русского языка представляется следующее понятие: «Ударение»

— выделение слога в слове или целого слова в предложении с помощью

голоса. [С. А. Кузнецов, 1998: с 327]

Каждый день, говоря по

сотне тысяч слов, мы не вспоминаем об ударении, о нем мы задумываемся, когда

слышим необычное для нас произношение, а ведь подобная речь весьма трудно

воспринимается. С неправильной постановкой ударения может меняться значение

слова (Атлас и атлАс) Чтобы грамотно ставить ударение в слове, необходимо знать

его особенности.

В зависимости от того,

какой элемент выделяется, существует логическое и словесное

ударение

|

Логическое ударение |

Словесное ударение |

|

Это выделение слова и группы слов, которые являются важными с |

Это выделение слога в слове |

|

Например, в стихотворении |

Если в слове несколько слогов, то один из них должен — Слог, который произносится с большей длительностью, называется Гласный звук этого слога – ударным гласным Остальные гласные в слове — безударные |

1.3

Виды орфоэпических ошибок

Неправильное произношение показывает недостаточный уровень

культуры, личностную незрелость. Почему люди все таки допускают ошибки в

ударении? Причина проста: в устной речи ударение имеет свойство изменчивости,

также в русском языке нет единых правил постановки ударения. Конечно, если в

языке ничего не меняется, значит, этот язык мертв. В живом языке постоянно

появляются новые варианты и исчезают старые; бывает так: то, что вчера было

недопустимо, сегодня становится возможным, а завтра — единственно верным. И

если лингвист заметил, что норма изменилась, то он обязан зафиксировать это

изменение. Вариативность в словарях появляется неслучайно: нормы русского языка

со временем меняются, поэтому рекомендации разных словарей могут отличаться. В

устной речи у людей подобные ошибки возникают из-за отсутствия ударения в

письменной речи, а также под влиянием просторечия, неправильного произношения

слов СМИ, местных диалектов, заимствований. Ошибки могут появляться и по

причине невнимательности говорящего к своей речи.

Например, в просторечии постановка ударения происходит

согласно своим законам: люди говорят так, как им удобно (звонишь, положил,

красивее). С одной стороны, следование нормам ударения в бытовой лексике не

обязательно, но, когда просторечные нормы переходят в постоянное употребление —

это становится отрицательным явлением.

Слова из речи той или иной профессии (бухгалтера,

почтальона, врача) могут являться причинами отклонений от нормы ударения.

Привыкнув к профессиональной деятельности, люди будут использовать слова —

профессионализмы в повседневной речи, а ведь разница между литературным

произношением и произношением профессионализмов очень большая: искра́ – и́скра

(у шоферов), до́быча – добы́ча (у горняков).

Еще одной причиной, вызывающей изменчивость ударения,

считается наличие в нашем языке большого количества иностранных (заимствованных

слов). Читая газеты и книги, где ударение обычно не обозначается, некоторые

люди запоминают иностранное слово с ударением, подобным ударению в словах в

русском языке. В результате чего они говорят не жалюзѝ, а жа́люзи.

Оказывают влияние на литературный язык и диалекты (местные

территориальные говоры). Диалектной

(иначе областной) лексикой называют ту часть лексики, которая является

свойственной людям, живущим в определенной местности или регионе. На

территории России их десятки, отличающихся не только лексическими, но и

произносительными вариантами.

Волжское «оканье», южное «гэканье»,

среднерусское «ц» вместо «ч», донское «щ» вместо

«ч», уральское «шта», ставропольское «аув» вместо

«ов» в конце слова — все эти несоответствия русской орфоэпии,

выдающие «географию» говорящего, незаметны для него самого и резко

действует на восприятие слушателя, если он родом из другого региона.

Диалектные слова, которые используются в художественной

литературе, называются диалектизмами. Термин “диалектизм” включает в себя не

только то, что относится к особенностям словарного состава того или иного

диалекта, или говора, но и то, что составляет его фонетическую или

грамматическую особенность. Например: вяселый (веселый), дамно (давно), энтот

(этот) – фонетические диалектизмы; свяжая сено (свежее сено), у мене (у меня),

степя (степи), ругать (ругает) – грамматические диалектизмы;

Иногда можно слышать, как некоторые люди «окают», т.е.

отчётливо произносят звук О в безударном положении (корова, молоко, пойдём и

т.д.). Такое произношение характерно для северорусских народных говоров.

Существует и «аканье», т.е. вместо О произносить звук, близкий к А, например:

карова, гарада, вада и т.д. Конечно, «оканье» не затрудняет понимание

говорящего, однако такое произношение выражает несоответствие литературной норме.

Появление ошибок в ударении появляется из-за того, что

ученик, встречаясь с незнакомыми словами, воспроизводит их так, как ему удобно.

Отмечено, что иногда в речи ребенка при чтении учебника он допускает ошибки в

словах, особенно стоящих не в начальной форме. Даже взрослые люди испытывают

затруднения при работе с научной или иностранной лексикой.

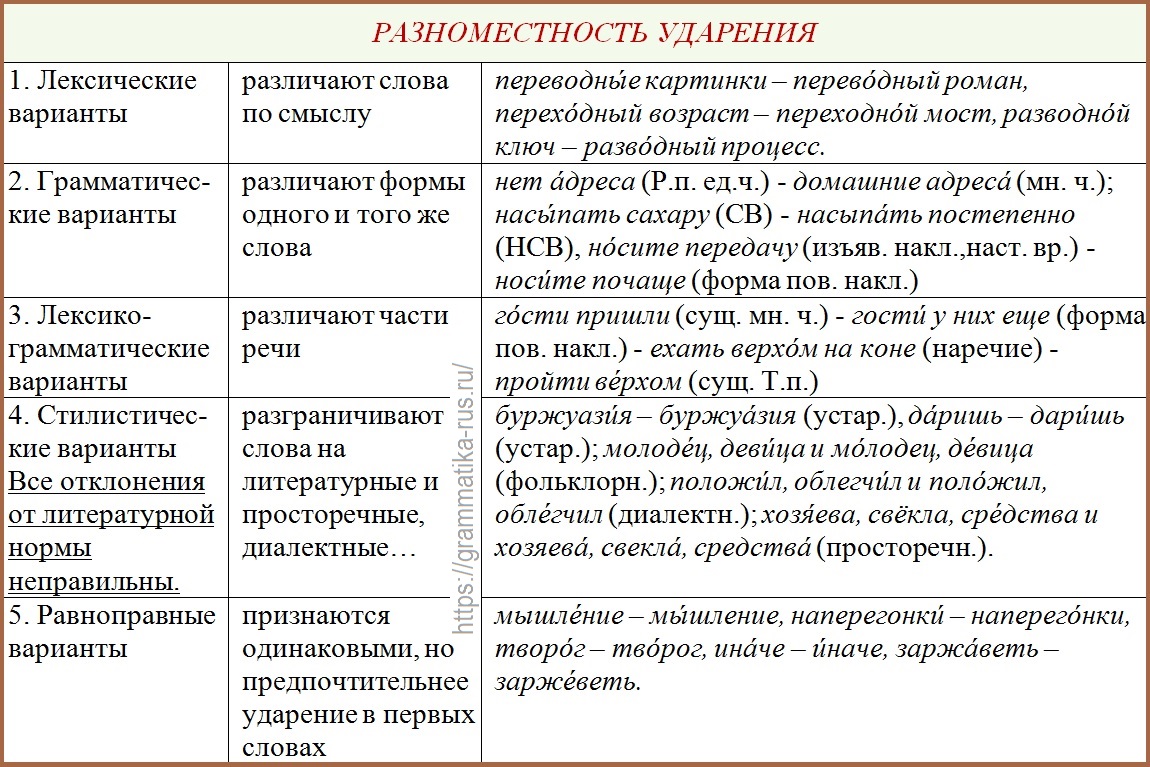

Наибольшие трудности для говорящих на русском языке связаны

· с постановкой ударения

Сложность и замысловатость русского ударения известна всем. В основном

это обусловлено особенностью русского ударения в целом. Оно отличается разноместностью (может

быть на любом слоге в слове: ирис, замок, занятый, чудный) и подвижностью (может

менять своё место в разных формах одного слова: нача́ть, на́чал, начала́, на́чали).

Кроме того, ударение может меняться с течением времени.

Например, сейчас мы произносим слово волшебство с ударением на

последний слог (волшебство́), а раньше говорили волше́бство.

Однако различия в постановке ударения можно заметить и в настоящее

время. Так, одинаково правильным в литературной речи считается

произношение творо́г и тво́рог, баржа́ и ба́ржа, камфара́ и ка́мфора, комба́йнер и комбайнёр.

Достаточно много вариантов произношения существует в литературной

и профессиональной речи.

Например, моряки говорят: компа́с, рапо́рт,

в речи медиков – флюорографи́я, афази́я, эпилепси́я,

тогда как основным вариантом произношения является ко́мпас, ра́порт, флюорогра́фия, афа́зия, эпиле́псия.

Постановка ударения также может зависеть от значения слова:

заброни́ровать место в гостинице – забронирова́ть орудие; приво́д в

поилицию – при́вод в механизме; осенняя мокрота́ –

кашель с мокро́той; языково́й барьер – языко́вая колбаса; занято́й человек

– за́нятое место; вяза́нка дров – кофта-вя́занка.

· с произношением е или э после согласных

в заимствованных словах

А) произносится мягко, например:

[т’э’]рмин, ши[н’э’]ль

Б) произносится твердо, например:

Компьют[те]р, биз[нэ]с

В) двоякое произношение, например:

[дэ]кан и [д’э]кан, декада, кредо, претензия и др.

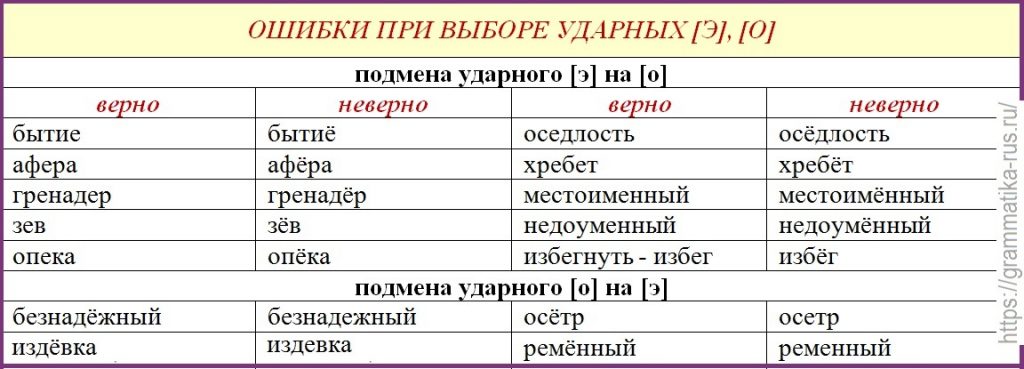

· с произношением е или ё после согласных

под ударением

Особую трудность представляет отличие ударных [е] и [о] (на письме

– ё) после мягких согласных. От одной буквы меняется значение всего слова: небо

и нёбо, все и всё, желе́зка – желёзка, исте́кший год и истёкший кровью

Во многих исконно русских словах безударному [е] под ударением

соответствует [о]:

Жена – жёны, село – сёла, везу – вёз.

По данным «Орфоэпического словаря» произношение данных слов

является верным в обоих случаях:

Белёсый

и беле́сый;

Блёклый

и бле́клый;

Местоиме́нный

и местоимённый;

Жёлчь

и желчь;

Манёвр

и мане́вр;

Реше́тчатый

и решётчатый;

Пересе́кший

и пересёкший;

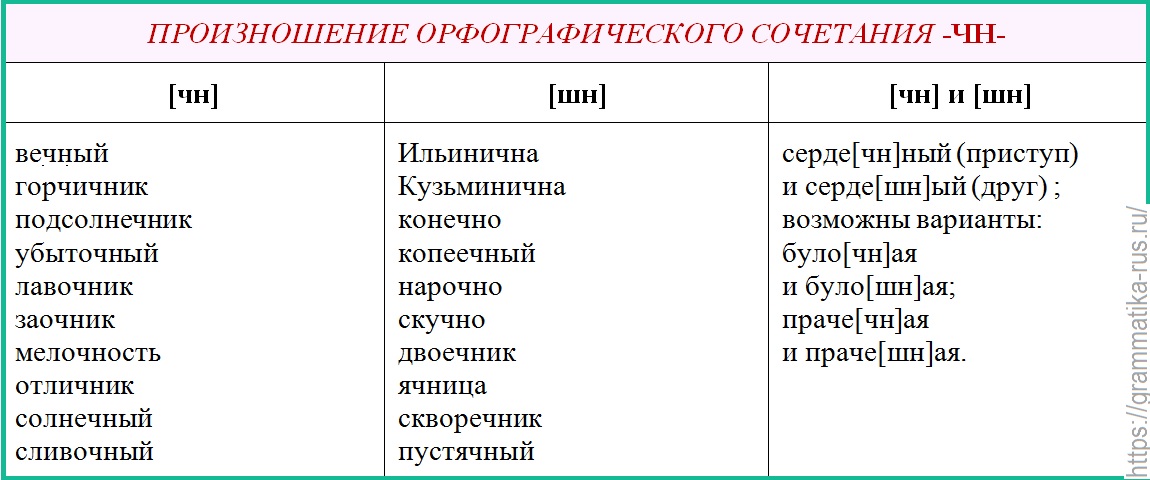

· с произношением ч или ш в сочетаниях чт и чн

В современном русском

языке слова с сочетанием ЧН,

ЧТ можно

разделить на три группы:

1. те, в которых ЧН произносится только как [ШН]:

конечно, скучно, нарочно, яичница, прачечная, скворечник,

девичник, двоечник, горчичник, что, что-нибудь, что-то,

а также женские отчества на ЧНА:

Ильинична, Кузьминична, Фоминична;

2. те, в которых ЧН произносится только как [Ч’Н]:

точно, удачный, точечный, маскировочный, нечто и др.;

3. те, в которых правильными считаются оба варианта

произношения:

подсвечник, булочная, горничная, копеечный, порядочный, ничто.

4. В некоторых случаях варианты произношения меняют

лексические значения:

сердечный приступ — друг серде[шн]ый

· использование лишних гласных и согласных

или, напротив, произвольное исключение гласного или согласного звука в слове поскользнуться, участвовать, калория, труженик,

гостиная

· с произношением звуков [ж] и [ж»] на

месте сочетаний жж, жд, зж.

Сочетание зж произносится как двойной твердый:

1. На стыке приставки и корня:

Например: ра[ж:]ог(разжёг),

бе[ж:]алостный(безжалостный), и[ж:] ога(изжога).

2. На стыке предлога и следующего слова:

Например: бе[ж:]ены(без жены),

[ж:]еной( с женой), бе[ж:ы]ра(без жира).

Сочетание зж произносится как двойной мягкий:

1. Внутри корня

Например: ви [ж’:] ать(визжать),

дребе [ж’:] ать(дребезжать), пое[ж’:]ай(поезжай), по[ж’:]е(позже), загромо

[ж’:]у (загромозжу).

2. На месте орфографического сочетания жж:

Например: во [ж’:]и(вожжи),

дрб [ж’:] и(дрожжи), со [ж’:’]о нный(сожженый), жу [ж’:] ать(жужжать), жу [ж’:]

– йт(жужжит).

ГЛАВА

2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ: «ОРФОЭПИЯ. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ

НОРМЫ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

2.1

Методика преподавания орфоэпии

в начальной школе

Одним из важнейших элементов общей культуры человека,

которая требует постоянного развития — является речевая культура личности. В

основу её входят уже существующие представления человека о «речевом идеале»,

стандартах и нормах, в соответствии с которыми должна строиться правильная, а

главное — грамотная современная языковая речь.

Рассмотрим, какие требования предъявляет примерная

образовательная программа по русскому языку для начальной школы к освоению

раздела «Орфоэпия».

Стоит обратить внимание на то, что орфоэпия не выделяется

отдельно, как, например, графика или грамматика, а идёт вместе с фонетикой.

В разделе «Обучение грамоте» можно увидеть, что выделяется

только фонетика и туда входят: звуки речи, понимание звукового состава слова и

его значения, установление числа и последовательности звуков в слове, сравнение

слов, различающихся одним или несколькими звуками, распознавание гласных и

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,

звонких и глухих, слог, как минимальная произносительная единица, деление слов

на слоги, определение места ударения.

Для успешного освоения в начальной школе курса «Орфоэпия»

учащемуся младших классов необходимо усвоить следующие умения и навыки:

— умение слушать звучащую речь;

— умение слышать произносимое слово, находить в нём отклонения от

орфоэпических и акцентологичеких норм как в собственной, так и в чужой речи;

— умение дикционно и ясно артикулировать звуки, звукосочетания и

слова родной речи;

— умение правильно и грамотно воспроизводить услышанное на основе

образца;

— умение соотносить слышимое и произносимое слово с видимым: уметь

определять соответствие звукового и буквенного состава, уметь находить

противоречие между литературным произношением и написание слова;

— умение самостоятельно употреблять орфоэпические и

акцентологические образцы современного русского литературного языка в

собственной речи и при чтении.

Все вышеперечисленные умения и навыки будут являться тем

минимумом, которыми должен будет овладеть ученик к концу обучения в начальной

школе. Он включает в себя орфоэпические правила современного русского

литературного языка, а также слова и грамматические формы слов, значимые с

точки зрения литературного произношения и ударения.

Для ознакомления с орфоэпией в начальной школе

применяется общий подход, который используется для любых трудностей в русском

языке. Преподавание орфоэпии в начальной школе так или иначе направленно на

знакомство детей с труднопроизносимыми словами. Однако на этом не могут

заканчиваться задачи изучения орфоэпии в школе. Важно не только познакомить с

правильным произношением некоторых слов, но и создать потребность говорить

правильно, стремиться контролировать свою речь, развивать её с точки зрения

нормативности, знать, как это делать, поскольку в течение всей жизни человек

регулярно будет сталкиваться с такого рода словами.

Этот подход определяет задачи изучения орфоэпии:

– воспитание неравнодушного отношения к правильно звучащей речи;

– формирование представлений о произносительных трудностях;

– умение замечать в речи труднопроизносимые слова;

– развитие привычки обращаться к словарю (или другим источникам)

для определения правильного произносительного варианта;

– стремление запомнить правильный вариант и использовать при

необходимости;

– знакомство с нормами произношения слов, в которые наиболее часто

можно допустить ошибку

Для того, чтобы детям было интересно изучать материал, и

чтобы они его легче усваивали, необходимо обратить внимание на такие факторы:

1) Методы преподавания. Наиболее эффективными считаются

1.Игровые формы;

2.Организация групповой, парной и индивидуальной работы;

3.Формирование самостоятельной деятельности учащихся;

4.Создание конкретных ситуаций, их анализ;

5.Постановка вопросов, активизирующих диалог.

2) Формы организации учебного процесса

1. Уроки (традиционные уроки, предметные уроки, интегрированные

уроки, уроки на основе использования ТСО)

2. Экскурсии (учебные прогулки, ознакомительные экскурсии)

3. Лабораторные занятия (уроки с использованием опытов и элементов

лабораторных работ)

4. Практические занятия (уроки-практикумы)

5. Игровые занятия (уроки с игровыми моментами, ситуациями)

6. Тематические праздники

7. Выставки и презентации работ

3) Средства обучения

Средства обучения используют в качестве демонстрационного

материала, с целью отражения реальной действительности. Применение средств

обучения позволяет придать высказываниям педагога практический смысл, дать

наиболее полное и ясное представление о разных предметах и явлениях окружающей

среды.

1. Цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники,

электронные доски)

2. Дидактические материалы (учебники, словари, справочники, сценарии

деловых игр)

3. Технические средства обучения (компьютер, проектор)

4. Наглядные средства и оборудования (макеты, натуральные объекты,

таблицы, оборудование, лаборатории)

2.2 Процедура исследования и анализ результатов

В ходе исследования мне стало интересно, знают ли ученики

начальных классов орфоэпические нормы ударения, и какие ошибки они допускают? Для

решения данного вопроса мною была разработана анкета (приложение 1). Я выбрала

12 слов из разных частей речи: 3 существительных, 2 прилагательных, 2 глагола,

2 причастия, 1 деепричастие и 2 наречия. Учащимся 4 класса (21человек)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы №7 было предложено расставить ударение. В результате

анкетирования я получила следующие результаты:

|

№ |

Слово |

Выполнено верно |

Выполнено неверно |

|

1 |

Вовремя |

20 |

1 |

|

2 |

Каталог |

21 |

0 |

|

3 |

Свекла |

0 |

21 |

|

4 |

Торты |

20 |

1 |

|

5 |

Кухонный |

21 |

0 |

|

6 |

Красивее |

18 |

3 |

|

7 |

Недолго |

19 |

2 |

|

8 |

Началась |

18 |

3 |

|

9 |

Дозвониться |

19 |

2 |

|

10 |

Занятый |

16 |

5 |

|

11 |

Поняв |

16 |

5 |

|

12 |

Согнутый |

8 |

13 |

77,8% выполнения работы.

Наибольшее количество ошибок было допущено в словах: свЁкла(100%),

сОгнутый(62%). Остальные слова большого затруднения не вызвали. Ребята

правильно поставили ударение в словах: каталОг(100%), кУхонный(100%),

тОрты(95%), вОвремя(95%), недОлго(90%), дозвонИться(95%), красИвее(86%),

началАсь(86%).

Меньше всего ошибок было допущено в прилагательных (93%

правильных ответов), глаголах (88%), наречиях (86%) и деепричастиях (76%). В

остальных же частях речи ошибок больше: существительные (65% верно поставленных

ударений), причастия (57%).

После проведения данного исследования я задала учащимся

несколько вопросов. Обработав результаты, я поняла, что больше половины

учеников замечают ошибки в речи своих одноклассников и друзей. Они считают, что

грамотной речью обладают учителя и их родители. При этом практически все ребята

задумываются о том, как правильно поставить ударение в том или ином слове. На

вопрос «Хотели бы вы научиться говорить без ошибок?» все в один голос

утвердительно ответили «Да».

Итак, проведенное мной тестирование, анализ полученных

данных позволил сделать следующие выводы:

— отсутствие четких правил и подвижность ударения, приводит к

тому, что мы допускаем орфоэпические ошибки в устной речи;

— мы стремимся быть грамотными, а значит, сможем научиться

употреблять орфоэпические нормы ударения в речи;

Для того, чтобы помочь ребятам изучить орфоэпические нормы, я

бы посоветовала зарифмовать фразы, которые легко запоминаются. Их мы можем с

легкостью вспомнить и применить в необходимой ситуации. Так же можно делать это

в игровой форме. Так как мои опрошенные являются учениками начальной школы, для

них это будет тем более интересно. Для этого я разработала игру, которая

является моим продуктом.

В ходе исследования все поставленные цели и задачи были

достигнуты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Орфоэпия – это раздел лингвистики, что в переводе с

греческого означает «правильное произношение».

Так как неправильное произношение усложняет понимание,

необходимо соблюдать нормы орфоэпии. Эти нормы обслуживают литературный язык.

От этих норм зависит уровень культуры каждого человека.

Самые распространённые ошибки это:

1. ошибки, связанные с остатком диалектного произношения;

2. ошибки в произношении заимствованных слов;

3. ошибки в ударении в словах.

Хотя в нашей речи и существуют орфоэпические ошибки, их

можно избежать, если чаще обращаться к художественной литературе и различным словарям.

Они не только предостерегут появление ошибок, но и обогатят словарный запас.

Исследуя данную проблему, я узнала много нового и

полезного для себя. Я поняла, что главным средством общения между людьми

является их речь. С помощью слов люди узнают о последних событиях в мире, о

новостях в городе, в школе и дома. Обмениваются мыслями, идеями, мнениями,

получают различные знания. Говорить можно громко и тихо, быстро и медленно,

можно менять тембр голоса, менять интонацию. Речь должна быть чёткой,

правильной, культурной. Для этого необходимо правильно применять ударение в

словах и выражениях. Узнав столько нового и интересного, теперь я стараюсь не

делать ошибок, не искажать слова, а правильно их произносить.

Я надеюсь, что эта информация пригодится мне в дальнейшей

жизни

Список использованных источников

1. Толковый словарь русского языка — Д. Н. Ушаков, 1935- 1940. – 480

с.

2. Большой толковый словарь русского языка – С. А. Кузнецов, 1998. –

327с

3. Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка.

Произношение. Ударение. Грамматические формы/ Т.Ф. Иванова. – 2-е изд.,

стереотип – М. Рус яз. – Медиа, 2005. – 893с

4. Евтюгина А. А. Русский язык и культура речи: курс лекций: учебное

пособие / А. А. Евтюгина. — 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Изд-во Рос.

гос. проф.-пед. ун-та, 2019. — 269 с.

5. Соловьёва Н. Н. Как сказать правильно? Орфоэпические нормы

русского литературного языка / Н. Н. Соловьёва. — М.: ООО «Издательство Оникс»:

ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008 — 96 с.

6. Круковер В. Орфоэпический словарь русского языка/ В. Круковер. –

«Издательство Виктория Плюс», 2008. – 320 с.

7. Ф.Л. Агеенко и М.В. Зарвы «Словарь ударений» Издание. 5-е, МОСКВА «РУССКИЙ

ЯЗЫК» 1984. — 811 с.

8. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского языка.

Все трудности произношения и ударения / К.С. Горбачевич. — М.: Астрель : АСТ,

2009. – 476 с.

9. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. —

5-е изд., испр.- М.: Книга, 1989.—320 с.

10. Вещикова И. А Орфоэпия: Основы теории и прикладные аспекты:

монографии/ И. А. Вещикова. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 312 с.

11. Ганиев Ж. В. Неизменный принцип русской орфоэпии / Ж. В. Ганиев.

— Москва: URSS, 2009. — 238 с.

12. Лобачева Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология.

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. —

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 230 с.

13. Мусатов В.Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика.

Орфография [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Мусатов. — 3-е изд.,

перераб. — М.: ФЛИНТА, 2017 — 328 с.

Приложение А

Приложение В

Приложение С

|

№ |

Слово |

Выполнено верно |

Выполнено неверно |

|

1 |

Вовремя |

20 |

1 |

|

2 |

Каталог |

21 |

0 |

|

3 |

Свекла |

0 |

21 |

|

4 |

Торты |

20 |

1 |

|

5 |

Кухонный |

21 |

0 |

|

6 |

Красивее |

18 |

3 |

|

7 |

Недолго |

19 |

2 |

|

8 |

Началась |

18 |

3 |

|

9 |

Дозвониться |

19 |

2 |

|

10 |

Занятый |

16 |

5 |

|

11 |

Поняв |

16 |

5 |

|

12 |

Согнутый |

8 |

13 |

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

- ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

-

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ОШИБКИ.

Ошибки, связанные с нарушением норм литературного произношения и обусловленные воздействием, во-первых, диалектов, жаргонов, просторечия; во-вторых, письма (так называемого побуквенного произношения); в-третьих интерференцией родного языка. Среди О. о. выделяются: ошибки в области гласных (например, произношение в безударных слогах гласного [o] вместо редуцированного звука [а]); ошибки в области согласных (например, произношение фрикативного «г» – [h]ора вместо [г] – гора); ошибки в отдельных грамматических формах и ряд других. Большую помощь изучающим русский язык для предотвращения О. о. могут оказать орфоэпические словари.

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР.

.

2009.

Смотреть что такое «ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ОШИБКИ» в других словарях:

-

ОШИБКИ ОРФОЭПИЧЕСКИЕ — ОШИБКИ ОРФОЭПИЧЕСКИЕ. См. орфоэпические ошибки … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

-

ошибки, свойственные исключительно устной форме речи — Орфоэпические и акцентологические ошибки. Нарушают правильность, а иногда и точность речи … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

-

ошибки орфоэпические — Вид речевых ошибок, связанных с нарушением правил произношения: 1) ошибки, допущенные под влиянием диалекта, просторечия; 2) орфографическое произношение при чтении; 3) нарушение акцентологической нормы под влиянием родного языка; 4) нарушение… … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

-

ошибки произносительные — Вид речевых ошибок, заключающихся в нарушении правил произношения (см. ОШИБКИ ОРФОЭПИЧЕСКИЕ). О.п. нарушают правильность и точность речи … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

-

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ — РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ. Нарушение норм языка в устных и письменных сообщениях. Р. о. связаны с отступлениями от норм литературного языка и нарушениями правильности речи. Традиционно классифицируются в соответствии с уровнями языка и подразделяются на… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

-

Контроль в обучении — абитуриент тест, айзенка тест, анализ ошибок, анализ речи компьютером, анализ урока, анкета, анкетирование, баллы оценочные, валидность теста, векслера тест, гиперкоррекция, грамматико морфологические ошибки, грамматико синтаксические ошибки,… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

-

информационная модель выразительности речи — включает следующие компоненты: I. значение: одно из коммуникативных качеств речи; такие особенности речевой структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателей или читателя; II. формы выразительности речи: 1) неязыковые типы:… … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

-

Школа (телесериал) — У этого термина существуют и другие значения, см. Школа (значения). Школа … Википедия

-

Обучение говорению — активное владение языком, беседа, вводный курс устный, владение языком активное, высказывание, выступление, говорение, диалог, диалогическая речь, диалогический текст, диалогическое единство, дикция, дискурс, дискурсивная компетенция, дискуссия,… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

-

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ — аббревиатура, абзац, автоматическая обработка текста, автоматический перевод, автономная речь, адаптация речевая, адаптация текста, адресант, адресат, азбука, акт речевой, активная грамматика, активная лексика, активная речь, активное владение… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

Причины возникновения орфоэпических ошибок и их типы

Боева Ирина Юрьевна,

учитель начальных классов

МБОУ СОШ № 3

ст. Абадзехская

Причины возникновения орфоэпических ошибок и их типы

Хорошее литературное произношение — один из важных показателей общего культурного уровня современного человека. Известно, что неправильное произношение отвлекает внимание слушателя от содержания высказывания, затрудняя тем самым обмен информацией… Роль правильного произношения особенно возросла в наше время, когда устная публичная речь на собраниях и конференциях, по радио и телевидению стала средством общения между тысячами и миллионами людей.

Особенно важно распространение правильного русского литературного произношения, так как русский язык является не только языком русского народа, но и средством межнационального общения всех народов России и одним из международных языков современности.

Каждый литературный язык существует в двух формах — устной и письменной — и характеризуется наличием обязательных норм — лексических, грамматических и стилистических. При этом письменная форма языка подчиняется еще и орфографическим и пунктуационным нормам (т. е. правилам правописания), а устная — произносительным, или орфоэпическим, нормам.

Не вызывает сомнения, что изучение правильного, литературного произношения также важно, как изучение правильного написания, грамматических норм. Вместе с тем овладение литературным произношением может оказаться процессом более сложным, чем овладение орфографией.

Несмотря на важность обучения орфоэпии, ее научно-методическое разрешение не удовлетворяет потребностям времени. Причины такого положения, на мой взгляд, заключаются в том, что:

— сохраняется ориентация школы на преимущественное развитие письменной речи школьников;

— отбор содержания обучения орфоэпии не в полной мере отвечает современным требованиям и является недостаточным;

— отсутствует теоретическая основа формирования произносительных умений и навыков (школьники не получают знаний в области орфоэпии);

— не разработана эффективная методика работы на уроке;

— недостаточно высок уровень речевой культуры самого учителя;

— отсутствует единый орфоэпический режим в школе.

Необходимо помнить, что орфоэпия усваивается, главным образом под влиянием речи окружающих. Ребёнок усваивает то произношение, которое слышит вокруг себя, зачастую не всегда правильное. Следовательно, при овладении литературным произношением его ожидают трудности.

Авторы пособия по орфоэпии «Учимся говорить правильно» Л.Ш. Тлюстен и М.К. Тутарищева выделяют ряд причин, которые препятствуют выработке норм литературного произношения. К ним относятся:

1.Влияние диалекта (оканье, цоканье, яканье…)

2.Влияние жаргона, сленга: хотя человек знает, как нужно произносить правильно, но произносит иначе, так как такое произношение положительно воспринимается на улице.

3.Влияние письма: произносят так, как пишут.

4.Незнание правил орфоэпии: чтобы овладеть нормами литературного произношения, необходимо знать научные основы и правила, которым подчиняется орфоэпия.

5.Недостаточное внимание уделяется в школе вопросам орфоэпии (по сравнению с орфографией, лексикой, грамматикой): очень мало пособий, справочников, словарей по орфоэпии.

6.Влияние особенностей звуковой системы родного языка при изучении русского языка как народного.

7.Автоматизм устной речи.

Также следует отметить причину, которую выделил М.Р. Львов в своей статье «Культура речи», это — нездоровый интерес у многих к изданным в 90-е годы десяткам словарей арго, например «Большой словарь жаргонов русского языка», где представлено более 30 тысяч единиц — слов и изречений; а также общее снижение культуры, а во многом и нравственных ориентиров в России 90-х годов: разнузданная пропаганда насилия, жестокости, криминала, жаргонов преступного мира, вытеснение классической литературы и падение интереса к ней, падение престижа тех профессий, которые призваны оберегать культуру, и обнищание представителей этих профессий; уменьшен контроль над качеством издаваемой литературы.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: причины разнообразных отклонений от норм русского литературного произношения в речи младших школьников могут быть следующими: влияние на устную речь письма, просторечия и диалектики. Следовательно, можно выделить три типа орфоэпических ошибок:

1)ошибки, вызванные влиянием написания слов;

2)ошибки просторечного характера;

3)ошибки диалектного произношения.

Остановимся и подробнее рассмотрим каждый из этих типов.

- Ошибки, вызванные влиянием написания слов

Здесь необходимо различать фонетические и орфоэпические ошибки в речи младших школьников.

Дети приходят в школу, уже владея звуковым строем языка. Они овладевают им спонтанно: под влиянием окружающей их речевой среды, усваивают литературное произношение, обусловленное свойствами и закономерностями фонетической системы языка. В процессе же чтения, когда буквенный облик слова оказывает прямое воздействие на произношение, учащиеся нарушают законы произношения в обычной речи, вследствие чего возникают определённые фонетические ошибки. Эти ошибки находятся в прямой зависимости от темпа чтения школьников: чем ниже темп чтения, тем последовательнее проявляется отклонение от фонетических законов произношения и, наоборот, чем выше техника чтение, тем меньше фонетических ошибок. Следовательно, фонетические ошибки исчезают по мере улучшения техники чтения.

Иной характер носит воздействие написания на формирование орфоэпических умений младших школьников. Именно это влияние оказывается чрезвычайно значительным для методики обучения орфоэпии. «Орфографическое» произношение, появляющееся вследствие нарушения орфоэпических норм современного литературного языка, не исчезает по мере улучшения техники чтения, более того, оно активно переносится в спонтанную речь детей, прочно в ней закрепляясь.

Для младших школьников наиболее характерны следующие орфоэпические ошибки, обусловленные воздействием письма:

- произношение местоимения что и его производных;

- произношение сочетания — чн — в отдельных словах;

- произношение слова сегодня и окончаний — ого -, -его -;

- произношение существительных район, почтальон.

- Ошибки просторечного характера

Одним из главных источников возникновения орфоэпических ошибок младших школьников является просторечный язык той части населения, которая недостаточно владеет нормами литературного языка.

Для этой группы орфоэпических ошибок наиболее типичны следующие:

- нелитературное произношение глагольных форм на — сь («учуся»);

- нелитературное произношение заимствованных слов («дилектор»);

- вставка лишних согласных звуков в слова ( «пондравился»);

- замена звука [щ] на в [ч] словах с сочетанием [нч] (жен[ч]ина).

Орфоэпические ошибки просторечного характера относятся к числу тех отклонений от норм литературного языка, которые говорящим не прощаются, поскольку режут слух окружающих и затрудняют понимание высказывания.

- Ошибки диалектного произношения.

Эта группа ошибок специфична для каждого отдельного говора, поэтому назвать общие для всех младших школьников отклонения от норм литературного произношения в диалектных условиях заключаются в том, что диалектное произношение школьников находит прочную поддержку в окружающей их речевой среде. Здесь требуется не только хорошая лингвистическая и методическая подготовка, но и большая осторожность, деликатность в общении с детьми. Ведь диалектный язык — это родной, материнский язык ребёнка. Он выучил его от самых близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки. Следовательно, вызвать неуважение к родному диалекту ребёнка — это поколебать его доверие к родным. С учётом этого первокласснику необходимо объяснить, что существует две формы языка — та, на которой говорят дома, и та, на которой учат в школе.

К этому можно добавить слова из статьи учебника Р.И. Аванесова «Источники отступления от литературного произношения», что источники отступления от литературного произношения могут иметь место и в русской речи нерусских, т.е. людей владеющих двумя языками (билингвами), связанные с особенностями звуковой системы их родного языка. Как пишет Р.И. Аванесов: «Различия между звуковыми системами русского языка и родного языка говорящего могут быть весьма различны». Одни звуки русского языка могут отсутствовать в родном языке говорящего, другие имеются как в том, так и в другом.

Если рассмотреть адыгейский литературный язык, то мы увидим, что его фонетический строй и фонологическая система существенно отличаются от фонетики и фонологической системы русского языка. Например, в адыгейском языке отсутствует соотнесённость согласных по твёрдости — мягкости. В нём одни согласные — твёрдые, а другие — всегда мягкие.

В связи с этим, в речи билингва на русском языке под влиянием особенностей родного языка наблюдается:

- смешение твёрдых и мягких согласных (брат вместо брать);

- отсутствие оглушения согласного на конце (дру[г]);

- произношение звука [л] как двухстороннего [л]

- произношение шипящих.

Ошибки в постановке ударения.

Особую группу составляют ошибки на постановку правильного ударения в словах. Так как ударению в русском языке свойственна подвижность и разноместность, выбор его места в слове может вызывать большие затруднения и у учащихся, и у других носителей языка.

В своём пособии Л.Ш.Тлюстен делит все ошибки, связанные с ударением, на несколько групп.

- ошибки в произношении кратких имён прилагательных в форме женского рода;

- неверное ударение в форме сравнительной степени имен прилагательных;

- отступление от норм произношения полных прилагательных;

- ошибки в выборе места ударения в причастиях;

- нарушение норм ударения при произношении глагольных форм;

- ошибки в произношении имён существительных;

- нарушение норм ударения в наречиях;

- неумение различать омонимы по признаку ударения;

- ошибки в произношении терминов.

Итак, независимо от типа орфоэпических ошибок — обусловленных написанием слова, просторечных или диалектных, либо связанных с постановкой ударения — работе по их предупреждению и исправлению должно уделяться пристальное внимание на начальном этапе обучения.

Проблема обучения младших школьников нормам литературного произношения нуждается в дальнейшей разработке. Необходимо продумать, например, такие вопросы:

- корректировка лексико-орфоэпического минимума;

- оптимальная взаимосвязь орфоэпии и дикции в процессе формирования культуры речи;

- введение в действующую программу по русскому языку для начальной школы раздела “Орфоэпия” и разработка соответствующего дидактического подкрепления;

- решение вопроса преемственности в обучении культуре произношения в старших классах.

И всё же центральной фигурой в распространении орфоэпических навыков был и остается школьный учитель. Ему нужно помнить о том, что его ответственность за культуру собственной речи чрезвычайно велика. Живое слово учителя по-прежнему остается главным средством обучения в школе, поэтому именно учителю принадлежит право демонстрировать перед детьми образцы верного произношения. Постоянно имея перед собой образец, ребенок невольно начинает подражать ему, спонтанно усваивая тем самым норму литературного языка.

Исходя из выше сказанного, хотелось бы порекомендовать:

— создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи;

— наиболее полно использовать материал программы по русскому

языку по данному вопросу;

— широко использовать текстовой материал учебников в целях

обучения детей нормам литературного произношения и ударения;

— использовать дополнительные средства: система произносительных

упражнений (в виде дополнительных заданий к текстам учебников),

произносительные таблицы и плакаты, карточки для

индивидуальной работы с учащимися;

— учить детей самостоятельно пользоваться орфоэпическими

словарями.

Библиография.

- Аванесов Р.И. Русское литературное произношение: Учебное пособие для студентов пединститутов по спец. №2101 «Русский язык и литература». – М.: Просвещение, 1984, § 5.

- Львов М.Р. Культура речи// Начальная школа.- 2002. — №1, с.14 — 26.

- Сейфулина С.А. Орфоэпические ошибки в речи младших школьников, вызываемые воздействием письма// Начальная школа плюс до и после. — 2005. — №11, с.1- 3

- Учимся говорить правильно: пособие по орфоэпии для учителей и учащихся нач. кл., студентов педфак.// Л.Ш. Тлюстен, М.К. Тутаришева. — Майкоп: Аякс, 2003.

вернуться на страницу»Культура речи» «Фонетика в таблицах» «Таблицы«, «Фонетический разбор»

По старомосковским нормам орфографическое сочетание -чн- всегда должно было произноситься как [шн] в словах: конечно, скучно, яичница, пустячный, скворечник, девичник. В подавляющем большинстве других слов произносится [чн], как и пишется: игрушечный, сливочный, яблочный, мучной, закусочная, рюмочная и т.д.

Произношение [шн] сохранилось сегодня также в женских отчествах, оканчивающихся на –ична: Никитична, Ильинична и т.п.. Возможно двоякое произношение: серде[чн]ный (приступ) и серде[шн]ый (друг); шапо[чн]ое производство и шапо[шн]ое знакомство

В русском языке наблюдается тенденция к замене произношения [шн] произношением [чн]. Число слов, где чн произносится как [шн], неуклонно сокращается.

По старомосковским нормам сочетание -чт- произносилось как [шт] в слове что и в словах, производных от него: ничто, кое-что и др: в настоящее время это правило сохраняется (за исключением слова нечто [чт]). Во всех остальных словах орфографическое —чт- произносится всегда как [чт]: почта, мечта, мачта.

В словах мужчина, перебежчик на месте жч, в форме сравнительной степени наречий жёстче, хлёстче (и хлестче) на месте стч, а также на месте сочетаний зч и сч заказчик, песчаник, хозрасчёт и др. произносится [щ]: му[щ’]ина, перебе[щ’]ик, жё[щ’]е и т.д.

В устной речи определенные трудности вызывает произнесение в заимствованных словах твердого или мягкого согласного перед буквой е: т[эм]п или [т’э]мп? бас[сэ]йн или бас[с’э]йн? В одних случаях произносится мягкий согласный, в других твердый.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Согласные звуки

Тест на тему произношение сочетаний согласных

Тест на тему Уподобление согласных

Тест на тему Орфоэпия

Тест на тему Ошибки в выборе ударных [э], [о]

Тесты на тему Орфоэпические нормы. Ударение

Тест на тему Подвижное ударение в именах существительных

Тест на тему Твердый или мягкий согласный перед е

Тест на тему Ударение

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу»Культура речи» «Фонетика в таблицах» «Таблицы«, «Фонетический разбор«