Задачи

Задача 1

(по

Cohen)

Применение

раббердама:

a) Является сложным

и занимает много времени.

b) Очень нежелательно

для большинства пациентов.

c) Особенно

рекомендуется для боковых зубов.

d)

Является

аксиомой при лечении корневых каналов.

Задача 2

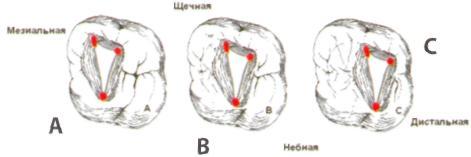

Положение полости

доступа на жевательной поверхности

относительно других поверхностей: А,

В, С.

Какой из представленных

вариантов правильный?

Задача 3

Устья каналов

лучше всего определять с помощью:

a) Штопфера с

маленьной головкой.

b) Эндодонтического

файла No 15.

c) Вращающегося

маленького шаровидного бора.

d) Эндодонтического

зонда.

Задача 4

Наиболее частой

клинической ошибкой при вскрытии

пульпарной камеры нижнего резца является:

a) Язычная

перфорация.

b) Губная перфорация.

c) Перелом резца.

d) Латеральная

перфорация.

Задача 5

(по

Cohen)

Мезиально-щечный

корень первого верхнего моляра может:

a) Иметь всегда

один канал.

b) В большинстве

случаев иметь два канала.

c) Иметь второе

устье, расположенное по направлению к

устью дистально-щечного канала.

d) Иметь второе

устье канала, расположенное по направлению

к небному каналу.

Задача 6

(по

Cohen)

Наиболее изогнутым

каналом нижних моляров является:

a) Мезиально-щечный

канал.

b) Мезиально-язычный

канал.

c) Дистально-щечный

канал,

d) Дистально-язычный

канал.

Задача 7

Достаточное

раскрытие полости доступа:

a) Позволяет

полноценно очистить полость.

b) Облегчает

инструментальную обработку каналов.

c) Снижает

вероятность изменения цвета коронки.

d) Все выше

перечисленное.

Задача 8

Как называется

состояние пульпы нижнего моляра,

представленное на рентгенограмме? Какой

это зуб?

Задача 9

Определить форму

полости доступа группы зубов

Задача 10

Какова главная

цель создания полости доступа при

пульпэктомии?

a) Локализовать

устья каналов и обеспечить прямолинейный

подход к каналам.

b) Провести

ампутацию коронковой пульпы.

c) Расширить

кариозную полость с включением пульпарной

камеры.

d) Расширить

кариозную полость с включением пульпарной

камеры и локализацией устьев каналов.

Задача 11

Каковы задачи

при использовании раббердама?

a) Сухое, хорошо

обозреваемое операционное поле.

b) Асептика.

c) Защита пациента

от случайного проглатывания, аспирации

инструментов и материалов.

d) Все перечисленное.

Задача 12

Чтобы увеличить

пространство между верхними и нижними

молярами для манипулирования при

пульпэктомии предпочтительнее

a) Работать без

перчаток.

b) Облезать у

перчаток кончики указательного и

большого пальцев на правой руке.

c) Использовать

более короткие эндодонтические

инструменты или инструменты на длинной

кистевой ручке.

d) Провести

мандибулярную анестезию, снижающий

тонус жевательных мышц.

Задача 13

Эстетически

невыгодный подход к разработке полости

доступа, но эндодонтически правильный,

может быть выбран для:

a) верхних резцов,

b) верхних клыков,

c) нижних резцов,

d) нижних премоляров,

Задача 14

Признаки глубокой

кариозной полости и дна пульпарной

камеры во время проведения ампутации

пульпы.

|

А. Глубокая кариозная полость |

1. Плотные белые стенки, 2. Мягкие темные стенки, |

|

Б. Дно пульпарной камеры |

3. Мягкое вогнутое дно,

4. Выпуклое плотное

5. Отверстия (рога пульпы,

6. Отверстия (рога пульпы, |

Глава 10.

ПОЛОСТЬ

ДОСТУПА

Камера пульпарная

ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ СТЕЙНБЕРГА : Тот единственный раз, когда вы допустите послабление в процедурах безопасности, окажется единственным, когда в результате все пойдет не так, как надо.

Законы Мерфи

(еще…)

И. К. Луцкая

д. м. н., профессор БелМАПО (Минск)

Современная эндодонтия в большинстве случаев гарантирует высокую эффективность лечения пульпита и периодонтита. Однако нарушение алгоритма воздействий или клинических протоколов может способствовать развитию ошибок и осложнений.

Для оценки качества эндодонтического лечения чрезвычайно важно регулярное клиническое и рентгенологическое обследование.

По мнению Европейского эндодонтического общества, оценка результатов лечения корневых каналов должна выполняться в течение 1 года после лечения и далее по необходимости. О высоком качестве терапии свидетельствуют следующие результаты: отсутствие боли, отека и иных симптомов, отсутствие изменений в пазухах, сохранение функции зуба и рентгенологическое подтверждение наличия нормальной периодонтальной щели вокруг корня. Неравномерное расширение может рассматриваться как исход заболевания — рубцовые изменения тканей.

Причинами осложнений после пломбирования корневых каналов могут быть ошибки, допускаемые на этапах эндодонтического лечения.

1. На подготовительном этапе:

- Инфицирование корневого канала.

- Отсутствие адекватного доступа к устью корневого канала.

- Перфорация дна и стенок полости зуба.

2. В процессе механической обработки корневого канала:

- Обтурация просвета корневого канала дентинными опилками.

- Образование апикального уступа при искривлении канала («Zipping»).

- Чрезмерное латеральное расширение средней трети канала по внутренней кривизне корня («Stripping»).

- Перфорация стенок корня.

- Разрушение анатомического (физиологического) сужения.

- Перелом инструмента в канале.

3. В процессе пломбирования корневого канала:

- Неоднородное, недостаточное заполнение просвета канала.

- Выведение пломбировочного материала за пределы апикального отверстия.

- Продольный перелом корня.

Инфицирование корневого канала

Проникновение микроорганизмов в корневой канал может происходить по причине нещадящего препарирования с давлением на коронковую пульпу, при неосторожном выполнении ампутации и удалении тканей из устьевой части. Возможно развитие и размножение микробов вследствие повторного использования инструментов, в том числе боров, экскаватора. Инфицирование корневого канала повышает риск таких послепломбировочных осложнений, как болезненная перкуссия, отсутствие положительной динамики после лечения пульпита или периодонтита. В предупреждении данного осложнения большое значение придается тщательному изолированию операционного поля, поскольку микрофлора может проникнуть в канал вместе с ротовой жидкостью. Оптимальным является использование таких средств защиты, как коффердам и его аналоги (рис. 1). Перед инструментальной обработкой целесообразно полное иссечение кариозного дентина со стенок кариозной полости с целью профилактики попадания инфекции в корневой канал.

Рис. 1. Лечение пульпита с применением коффердама.

Ошибки в создании доступа к устьям корневых каналов

Причины данной ситуации — недостаточное препарирование кариозной полости, неполное иссечение крыши пульповой камеры, отсутствие контроля введения эндодонтического инструмента (рис. 2). Следствием являются следующие осложнения. Нависающие края полости не позволяют полностью удалить остатки пульпы из полости зуба, что неизбежно приводит к появлению пигментации и ухудшает эстетические параметры зуба.

Рис. 2. Неполное раскрытие полости зуба.

Из-за плохого обзора не всегда возможна идентификация всех имеющихся устьев корневых каналов, что исключает обработку и пломбирование необнаруженных каналов (рис. 3).

Рис. 3. Некачественная обработка стенок полости.

Кажущаяся «экономия» твердых тканей зуба в процессе формирования полости может привести к некачественному эндодонтическому лечению.

Вместе с тем чрезмерное, излишнее удаление тканей вызывает снижение устойчивости зуба к механическому воздействию.

Мерой профилактики подобной ошибки является формирование правильного доступа, который характеризуется отсутствием нависающих краев и прямолинейностью стенок полости, которые должны быть ровными, без шероховатостей и зазубрин.

Травмирование корневой пульпы

При лечении пульпита ампутационным методом возможно травмирование корневой части пульпы в случае отсутствии адекватного доступа к устьям каналов (рис. 4).

Рис. 4. Гипертрофированная десна препятствует обзору полости.

Излишнее давление на бор или экскаватор вызовет кровотечение из канала вследствие разрыва сосудисто-нервного пучка. Наложение лечебной прокладки над устьем канала под давлением способствует нарушению кровообращения и функционирования корневой пульпы (рис. 5). В любом случае травма корневой пульпы повышает риск неэффективного лечения пульпита биологическим методом.

Рис. 5. Лечебная прокладка над устьями каналов.

Избежать данного осложнения возможно путем тщательного препарирования кариозной полости с полным иссечением измененного дентина и последующим осторожным удалением крыши пульповой камеры.

Перфорация дна и стенок полости зуба

Может произойти в ходе поиска устьев корневых каналов и их расширения; при плохом обзоре дна полости зуба в результате неадекватного формирования доступа к корневым каналам.

Наличие размягченного пигментированного дентина, интенсивное окрашивание твердых тканей зуба после проведенного ранее лечения (резорцин-формалиновый метод, серебрение) также в значительной степени затрудняют поиск устьев корневых каналов (рис. 6).

Рис. 6. Пигментация дентина и остатки пасты на дне полости.

В ряде случаев причинами перфорации становятся следующие факторы: недостаточное или, напротив, чрезмерное расширение полости зуба; проведение эндодонтического лечения через искусственную коронку. Недостаточное знание анатомических особенностей, таких как смещение оси зуба и уменьшение высоты коронки вследствие ее значительного стирания, способствует совершению ошибок.

Профилактическими мерами перфорации стенок полости зуба являются рациональное иссечение твердых тканей, адекватное давление на бор в процессе препарирования, верное его направление и четкий контроль глубины введения вращающегося инструмента.

Неполное удаление корневой пульпы допускается в тех случаях, когда не обеспечен адекватный доступ к устьям каналов либо последние недоступны по причине расположения в них дентиклов. Причиной может явиться недостаточное расширение устьев каналов или неправильное определение рабочей длины. Анатомические особенности строения корней также могут стать фактором плохой проходимости канала для инструментов. Нарушение техники работы, например удаление тканей пульпэкстрактором с разрывом сосудисто-нервного пучка, неполное удаление корневой пульпы, приводит к кровотечению из канала, что препятствует выполнению дальнейших эндодонтических вмешательств.

Обтурирование просвета канала дентинными опилками проявляется невозможностью повторного введения эндодонтического инструмента малого размера на всю рабочую длину. Причиной является скопление в просвете канала дентинных опилок и их уплотнение. Попытка с усилием заново пройти канал может повлечь за собой выталкивание продуктов механической обработки корневого канала (эндолубриканты, дентинные опилки, остатки пульпы и др.) за пределы апикального отверстия, что может вызвать боли после эндодонтического лечения.

Подобное осложнение предупреждается путем осторожного прохождения канала до апикального сужения инструментами малого размера после каждого второго шага, а также промывания просвета канала растворами.

Образование апикального расширения (эффект «воронка-зубцы» (Zipping) чаще всего имеет место в искривленных каналах. Во время обработки канала соскальзывание кончика инструмента при вращении приводит к так называемому эффекту «воронка-зубцы». Причиной является использование негибких файлов большого размера, которые не могут повторять форму канала. Возможно блокирование просвета канала дентинными опилками. Значительно возрастает риск создания апикального расширения при работе с файлами, имеющими агрессивную верхушку.

Чрезмерное продольное расширение канала в средней трети по внутренней кривизне (Stripping) встречается при механической обработке изогнутых корневых каналов. Причины могут быть следующие: использование жестких, негибких файлов; механическая обработка без учета толщины стенок каналов, а также недооценка степени кривизны корня.

Вследствие избыточного удаления дентина в области внутренней кривизны корня не только снижается устойчивость зуба к механическому воздействию, но и существует реальный риск продольной перфорации стенки корневого канала.

Разрушение анатомического (физиологического) сужения происходит при неправильном определении рабочей длины. Другая причина — некоторое уменьшение в процессе выпрямления канала его рабочей длины. Если дальнейшая обработка канала производится на прежнюю рабочую длину, разрушение физиологического сужения неизбежно.

Профилактика данного осложнения заключается в точном определении рабочей длины и ее коррекции в процессе механической обработки искривленного корневого канала.

Перфорации стенок корневого канала встречаются чаще всего при инструментальной обработке изогнутых корней.

Перфорации устьевой и средней трети образуются в основном при удалении из канала пломбировочного материала в процессе создания ложа для анкерного штифта, а также при вкручивании последнего в канал.

Апикальные перфорации могут наблюдаться при работе недостаточно гибкими вращающимися инструментами в труднопроходимых, изогнутых каналах. Подобное осложнение возможно от приложения чрезмерного давления во время механической обработки ручными инструментами, при попытке с усилием пройти канал. Причина латеральной перфорации — прохождение искривленного канала эндодонтическим инструментом с агрессивной верхушкой без предварительного изгиба.

Мерами профилактики различного рода перфораций являются хороший доступ к устьям корневых каналов, анализ конфигурации корневых каналов по данным рентгенограммы (рис. 7). В процессе механической обработки следует избегать обтурирования просвета канала дентинными опилками; предварительно изгибать инструмент; использовать антикурватурную технику прохождения канала.

Рис. 7. Излишнее препарирование и перфорация стенки первого моляра.

Перелом инструмента в корневом канале

Риск перелома инструмента очень высок в случае деформации файла (изгиба, раскручивания витков) и чаще всего имеет место при прохождении и расширении узких, искривленных, ранее запломбированных каналов (рис. 8). Основными причинами данного осложнения могут стать отсутствие адекватного доступа к устью корневого канала; нарушение последовательности использования эндодонтических инструментов; применение инструментов без учета показаний; несоблюдение режима работы и скорости вращения; приложение значительного усилия при ручной или машинной эндодонтической обработке; усталость металла, обусловленная многократным использованием инструмента.

Рис. 8а. Введение изогнутого файла.

Рис. 8б. Отлом инструмента в корневом канале.

Профилактика поломки инструмента заключается в строгом соблюдении режима работы, использовании инструмента по показаниям. Необходимо учитывать последовательность применения инструментов. В ходе механической обработки рекомендуется использование эндолубрикантов.

Неполное и недостаточное обтурирование корневого канала в основном обусловлено неправильным определением рабочей длины, неполным прохождением канала (рис. 9), применением методики одного гуттаперчевого или серебряного штифта в каналах, имеющих овальную, гантелеобразную, щелевидную (неправильную) форму, не соответствующую форме штифта, а также использованием для пломбирования жидко замешанной пасты (с помощью каналонаполнителя). В результате неизбежна усадка, а также растворение пасты через некоторое время после пломбирования.

Рис. 9а. Обтурирование корневых каналов: качественное.

Рис. 9б. Обтурирование корневых каналов: неполное.

Выведение пломбировочного материала за пределы апикального отверстия зачастую наблюдается после чрезмерной механической обработки корневого канала. Результатом является разрушение физиологического апикального сужения. Оно может нарушаться также вследствие хронического воспалительного процесса в тканях апикального периодонта. Кроме того, существует реальная возможность выведения материала за апекс при использовании машинного каналонаполнителя. Риск возникновения осложнения резко возрастает при пломбировании корневого канала без учета рабочей длины (рис. 10).

Рис. 10. Выведение значительного объема силера за апекс.

Выведение пломбировочного материала за пределы апикального отверстия наблюдается в случае использования большого количества силера, а также в результате избыточного давления в процессе конденсации пломбировочного материала в корневом канале.

Выталкивание гуттаперчевого штифта за апекс может быть следствием неправильного определения рабочей длины и/или неверного выбора размера основного штифта (рис. 11).

Рис. 11. Выведение гуттаперчевого штифта за верхушку корня.

Выведение гуттаперчи за пределы верхушки корня возможно в процессе латеральной конденсации гуттаперчи (рис. 12).

Рис. 12. Латеральная конденсация штифтов.

Меры профилактики: контроль рабочей длины на всех этапах эндодонтического лечения; грамотное формирование корневого канала; сохранение целостности анатомического (физиологического) сужения.

Если выведение небольшого количества силера за пределы апикального отверстия может не вызывать проблем, поскольку он достаточно быстро резорбируется, то выведенная за верхушку гуттаперча, которая сама по себе биологически инертна, способна длительно поддерживать воспаление в тканях апикального периодонта, являясь механическим раздражителем.

Продольный перелом корня возможен в процессе латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов и является следствием чрезмерного истончения стенок корневого канала в процессе механической обработки. Кроме того, продольный перелом корня может наблюдаться при сильном боковом давлении на спридер в процессе конденсации гуттаперчевых штифтов.

Меры профилактики — оценка состояния твердых тканей корня зуба, их толщины, а также совершенствование мануальных навыков и приложение адекватных усилий в процессе конденсации гуттаперчевых штифтов.

Боли после эндодонтического вмешательства

Могут быть обусловлены раздражающим действием продуктов механической обработки корневого канала (опилки корневого дентина, остатки пульпы, микроорганизмы), которые выталкиваются за пределы апекса в процессе инструментальной обработки канала. Причиной боли может стать корневой силер, выведенный в ткани апикального периодонта. В данном случае болевые ощущения носят кратковременный характер (от 3 до 14 дней) и могут проходить самостоятельно без какого-либо воздействия.

Особую проблему представляет боль, которая носит продолжительный характер (от нескольких месяцев до нескольких лет) и не устраняется при использовании лекарственных средств и физиотерапевтических мероприятий.

Одной из причин возникновения длительной боли являются последствия применения витального метода лечения пульпита в одно посещение, что связано с невозможностью воздействия на дельтовидные и дополнительные канальцы, которые недоступны для механической обработки. В результате остаются обрывки инфицированной пульпы, которые впоследствии могут стать источником хронической инфекции.

Следующим поводом продолжительных болевых ощущений может послужить выведение за апекс гуттаперчи.

Причинами некачественного эндодонтического лечения могут служить ошибки, допущенные врачом в процессе выполнения манипуляций. Так, неточное определение рабочей длины приведет к травме периапикальных тканей либо неполному удалению путридных масс из канала. Некачественная механическая и медикаментозная обработка, а также избыточное препарирование способствуют перемещению микроорганизмов в периодонт. Неполное обтурирование корневого канала, равно как и чрезмерное пломбирование могут вызвать воспаление тканей периодонта уже после постановки постоянной пломбы. Индивидуальная реакция может развиваться при непереносимости составных частей корневого наполнителя либо избыточном пломбировании.

Заключение

Показаниями к повторному эндодонтическому лечению являются жалобы пациента на периодические боли, чувствительность при накусывании, наличие свищевого хода, отечность по переходной складке. При рентгенологическом исследовании могут выявляться незапломбированные дополнительные канальцы или некачественная обтурация основного канала, в том числе с наличием инородного тела. Обнаружение на рентгенограмме деструкции в периапикальной области (отсутствует положительная динамика или нарастает процесс резорбции костных структур после пломбирования канала) свидетельствует о необходимости повторного лечения.

Сведения об авторе

Луцкая Ирина Константиновна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии БелМАПО, Беларусь, Минск

Lutskaya I.K., dms, professor, Head of the Department of Therapeutic Dentistry Belorussian Medical Academy of Postgraduate Education, Belarus, Minsk

Минск, ул. Киселева, 32

Тел: +(375) 17-334-72-86

e-mail: [email protected]

Errors and complications arising at the stages of endodontic treatment

Аннотация. Нарушение алгоритма воздействий или клинических протоколов может способствовать развитию ошибок и осложнений в эндодонтическом лечении. В статье автор перечисляет ошибки, возникающие на этапе эндодонтического лечения, причины осложнений, а так же приводит меры профилактики для их предотвращения.

Annotation. Violation of the impact algorithm or clinical protocols may contribute to the development of errors and complications in endodontic treatment. In the article, the author lists the errors that occur at the stage of endodontic treatment, the causes of complications, and also gives preventive measures to prevent them.

Ключевые слова: эндоднотия; периодонтит; пульпит; корневой канал; пульпа

Key words: endodnotia; periodontitis; pulpitis; root canal; pulp

Литература

-

- Абрамова Н. Е., Леонова Е. В. Опыт повторного эндодонтического лечения зубов с плохим прогнозом на успех // Эндодонтия Today. — 2003. — № 1—2. — С. 60—65.

- Ковецкая Е. Е. Методы определения рабочей длины // Современная стоматология. — 2006. — № 3.— С. 35—39.

- Луцкая И. К. Оценка качества препарирования устьев корневых каналов / И. К. Луцкая, О. А. Лопатин, О. В. Федоринчик // Соврем. стоматология. — 2008. — № 4. — С. 59—61.

- Отчет о согласованном мнении Европейского эндодонтического общества об основных показателях качества при эндодонтическом лечении / Европейское общество эндодонтии // Эндодонтия today. — 2001. — № 1. — С. 3—12.

- Ingle J.I., Bakland L.K. Endodontics. Baltimore, Philadelphia et al., 1994. — 410 p.

- Suter B, Lussi A, Sequiera P. Probability of removing fractured instruments from root canals. International Endodontic Journal 2005; 38:112—123.

- Tronstad L. Clinical Endodontics. Copenhagen: Munksgaard, 1992. — 277 p.

Существует большое количество клинических и исследовательских вопросов, касающихся покрытия пульпы. Например, какой способ лечения бессимптомного зуба с кариесом от умеренной до тяжелой формы является наилучшим, притом, что при удалении кариозных участков происходит незначительное перфорирование пульпарной камеры? Какие материалы лучше всего подойдут для использования? Что можно узнать об этих процедурах из уже опубликованных источников? Какой объем кариозного дентина необходимо удалять, чтобы избежать перфорации пульпарной камеры? Или следует удалять все пораженные кариесом ткани, невзирая на возможность вскрытия пульпарной полости? Как отличить патологический дентин от поврежденного? Какие материалы нужно использовать для контроля гемостаза в случае перфорации пульпарной камеры? Вопросы, касающиеся такой незначительной, но крайне важной процедуры, можно задавать до бесконечности. Целью данной статьи является не ответ на все вопросы, имеющие отношение к покрытию пульпарной камеры, а краткое комментирование основных положений, подкрепленных исследованиями, литературой и клиническим опытом.

Усугубляющие факторы

Покрытие пульпарной камеры является оперативным вмешательством, которое ставит своей целью сохранить жизнеспособность зуба и стимулировать в нем образование третичного дентина. Данная тема исследовалась на протяжении почти столетия и продолжает развиваться, поскольку теперь мы имеем лучшее представление о пульпе, дентине и их биологических восстановительных возможностях. Несмотря на новые достижения, полученные в ходе исследований, данный вопрос остается достаточно противоречивым, так как ведущие специалисты, производители, исследователи, университеты, ассоциации и практикующие врачи не могут прийти к единому мнению относительно наилучшего метода решения проблемы.

Литература может помочь задать направление работы, но может и свернуть вас с правильного пути, поскольку она содержит как подтверждение, так и опровержение большинства материалов или методик, используемых стоматологами. Редко ежедневная напряженная работа врача может быть сопоставима с буднями исследователя, работающего в комфортных условиях. Учитывая все вышеизложенные факторы, многие врачи по причине разочарования или невежества прибегают к использованию старых методик или материалов вместо применения новейших исследований, материалов или техник, которые могут стать лучшей альтернативой для их пациентов.

Прогноз успешного покрытия пульпарной полости (как прямого, так и непрямого) колеблется в диапазоне от 13 до 100%. В предлагаемых источниках прогноз прямого покрытия пульпарной камеры является непредсказуемым с наименьшим уровнем успешного исхода процедуры при перфорации кариозной пульпарной полости зубов взрослого человека. В недавнем обзоре литературы, проведенном Cochrane в 2012 году, указано: «если при существующем обширном кариесе в зубе клинически не проявляются никакие симптомы, не существует однозначного мнения относительно лучшего метода лечения». И далее там же: «Не существует консенсуса по поводу того, следует ли применять методику прямого или непрямого покрытия пульпарной камеры, необходимо ли проводить процедуру в два этапа, а также какой материал обладает наибольшей эффективностью». Похоже, что данное заявление лишает врачей возможности получить уверенный ответ относительно того, необходимо ли удалять всю пульпу или обеспечить ее прямое покрытие.

В клинической практике при работе с пациентами руководствуются пословицей «надейся на лучшее, ожидай худшего», которая звучит для пациентов как «требуется лечение корневых каналов и при этом у Вашего зуба шансов 50/50 ». Таким образом, покрытие пульпарной камеры порой кажется неоднозначным. Если стоматолог прибегает к данной манипуляции как к консервативному подходу с целью сохранить зуб, а она приводит к развитию необратимого пульпита, пациент может остаться недоволен, поскольку его или ее ранее не подающий никаких симптомов зуб теперь болит и требует эндодонтического лечения корневых каналов. С другой стороны, если в зубе наблюдаются начальные симптомы пульпита с небольшим кариозным поражением и, по мнению врача, показано эндодонтическое лечение, то в результате пациент получает дополнительные расходы, усилия, приемы и разочарование.

К сожалению, многие страховые компании не возмещают расходы на покрытие пульпарной камеры, если его выполняют за один прием вместе с финишной реставрацией. Кроме того, некоторые страховые агенты попросту не позволяют взимать с пациента отдельную плату, поскольку компенсация за полную реставрацию включает в себя покрытие пульпарной полости и использование изоляционного и прокладочного материалов. Такая практика привела к потере мотивации среди стоматологов предоставлять услуги, стоимость которых не будет возмещена, что может противоречить интересам пациента. Затраты, связанные с консервативным покрытием пульпы, в отличие от эндодонтического лечения, являются менее дорогостоящими, требуют меньшего количества времени на проведение и более приемлемы для пациента.

Диагноз

Существует много подходов к процедуре прямого покрытия пульпарной камеры, которые заключаются как в прямом покрытии всякий раз, когда повреждена пульпарная камера, так и в применении эндодонтического лечения при ее повреждении. Некоторые врачи ассоциации являются сторонниками применения эндодонтического лечения для любой перфорированной кариозной пульпарной полости независимо от ее размеров или симптомов. Однако, как показывает клинический опыт, некоторые кариозные повреждения можно успешно вылечить при помощи прямого покрытия пульпарной камеры. Залогом успеха является постановка правильного диагноза.

Очень часто бывает трудно диагностировать, насколько воспалена витальная пульпа, или до какой степени в ней распространилась инфекция. Целостность пульпы может быть нарушена и/или может отмечаться тенденция к возникновению симптоматического или бессимптомного необратимого пульпита, пульпарного некроза, и /или симптоматического апикального периодонтита (при котором на рентгенограмме иногда не видны никакие изменения). Согласно критериям постановки эндодонтического диагноза, принятым Американской Ассоциацией Эндодонтистов (ААЭ), асимптоматический необратимый пульпит диагностируется на основании субъективных и объективных данных, не имеет каких-либо клинических симптомов, а реакция на температурное раздражение, как правило, находится в пределах нормы; при этом такой пульпит чаще всего возникает в результате травмы или глубокого кариеса. В случае выявления данных признаков врачу необходимо принять взвешенное решение относительно необходимости выполнения прямого/непрямого покрытия пульпарной камеры или лечения корневых каналов.

В настоящее время ААЭ рекомендует лечение корневых каналов в случае асимптоматического необратимого пульпита, но диагностирование пульпита как необратимого без каких-либо клинических или рентгенологических симптомов является сложной задачей, поэтому многие врачи делают выбор в пользу проведения процедуры покрытия пульпарной камеры. Стоит отметить, что в клинических руководствах Американской Академии Детской Стоматологии (ААДС) указано, что прямое покрытие пульпарной камеры применимо к постоянным зубам, имеющим небольшие кариозные или механические повреждения, и при условии нормального состояния пульпы. Данное утверждение противоречит высказываниям других врачей и ассоциаций, которые рекомендуют эндодонтическое лечение для любого кариозного поражения. Однако спорным остается тот факт, что пульпа молодого зуба с лучшим кровоснабжением и более высокой регенерационной способностью обеспечивает логическое основание для руководства ААДС.

Врачам рекомендуется проводить диагностику состояния пульпы и апикальных тканей перед некрэктомией кариозных тканей с помощью сравнительных тестов, таких, как прикусывание, перкуссия, пальпация, чувствительность к горячим/холодным/электрическим раздражителям, пародонтальное зондирование, определение подвижности, а также рентгенологическое исследование при глубоких и запущенных формах кариеса. Тщательный анамнез и стоматологическая история должны быть документально оформлены наряду с описанием основной жалобы, истории текущей проблемы (включая начало болезни, периодичность, длительность, интенсивность, локализацию, провоцирующие факторы, спонтанность и смягчающие факторы) и результатов клинического обследования.

Удаление кариозных тканей

Понимание того момента, когда необходимо прекратить некрэктомию кариозного дентина, может быть сложным и во многом зависит от конкретного врача и его профессионального опыта. На сегодняшний день большинство врачей все еще полагается на тактильные ощущения или твердость дентина. По мере приближения к пульпе рекомендуется прекратить экскавацию и оставить слой размягченного дентина, но в то же время некоторые специалисты рекомендуют начинать эндодонтическое лечение. Оба подхода необходимо продолжать исследовать с помощью упорядоченных случайным образом контролируемых клинических испытаний. Тем не менее, в ходе недавнего систематического обзора и метаанализа литературы в 2013 году Schwendicke и соавторы пришли к выводу о том, что неполное удаление кариозных тканей обладает преимуществами по сравнению с завершенной некрэктомией, особенно в непосредственной близости от пульпы. Они также утверждают, что «в настоящее время не представлено никаких доказательств относительно того, что не до конца отпрепарированные зубы более подвержены возникновению осложнений».

Существует два варианта частичной некрэктомии кариозных тканей. Первый из них, наиболее часто используемый сегодня врачами, представляет собой одношаговый подход, который выполняется за одно посещение пациента, но имеет более высокую вероятность неудачного результата. Несмотря на это, недавнее клиническое исследование предоставило обнадеживающие результаты, которые позволяют оставлять участки кариозного дентина при одношаговой методике. Такой первый вариант, при котором в целях сознательного предотвращения перфорации пульпарной камеры оставляют слой кариозного дентина и накладывают защитную повязку, известен под названием непрямого покрытия пульпарной полости. Второй вариант, более эффективный в силу своей ультраконсервативности, состоит из двух этапов или двух приемов, которые включают установку временной пломбы во время первого посещения после частичного удаления кариозного дентина. Во время повторного приема несколькими месяцами позже (согласно исследованию доктора Stephen Wei, часто этот временной промежуток составляет 90 дней), полное удаление всех кариозных тканей завершают установкой постоянной пломбы.

Второй способ, известный также как ступенчатая некрэктомия, проводимая с целью сохранения пульпы, нашел положительные отзывы в литературе, однако многие стоматологи не проводят такую процедуру по причине многочисленных приемов, назначаемых пациентам, увеличения связанных с ними расходов, недостатка знаний о лечении и, возможно, из-за проблем, связанных со страховой компенсацией. К тому же, многие пациенты хотят, чтобы им в тот же день установили постоянные пломбы, а не временные, для смены которых требуется повторный визит в течение периода от 4 недель до 12 месяцев.

Патологический дентин представляет собой размягченную ткань (деминерализованный или разрушенный коллаген), который был разрушен вследствие кариозного процесса и продолжает сохранять бактериальную обсемененность. В отличие от него, поврежденный дентин может быть деминерализованным или более мягким по сравнению со здоровым дентином, и при этом сохраняет свою коллагеновую структуру и демонстрирует отсутствие бактериальной инфекции. Такой поврежденный дентин может проявлять способность к реминерализации, и его всегда следует оставлять во избежание перфорации пульпарной камеры.

Толщина слоя поврежденного дентина может составлять 1 мм, из-за чего бывает трудно отличить один вид дентина от другого. Некоторые врачи и исследователи предлагают использовать раствор кариес-индикатора, химическая структура которого, по имеющимся данным, связывается с денатурированным коллагеном патологического дентина. Однако в литературе было зафиксировано много ложноположительных результатов, вследствие чего данная методика остается противоречивой. Другие варианты включают в себя использование пластиковых или керамических боров, ферментативных агентов, растворяющих кариес, воздушной абразии или лазерной абляции. Каждый подход имеет особую технику исполнения со своими преимуществами и недостатками, и врач должен основательно изучить каждый из них прежде, чем остановиться на каком-то определенном. Независимо от того, какая методика или материал будут использованы, врач должен полностью удалить периферический кариозный дентин и работать с максимальной осторожностью, чтобы не повредить пульпарную камеру во время некрэктомии патологического околопульпарного дентина.

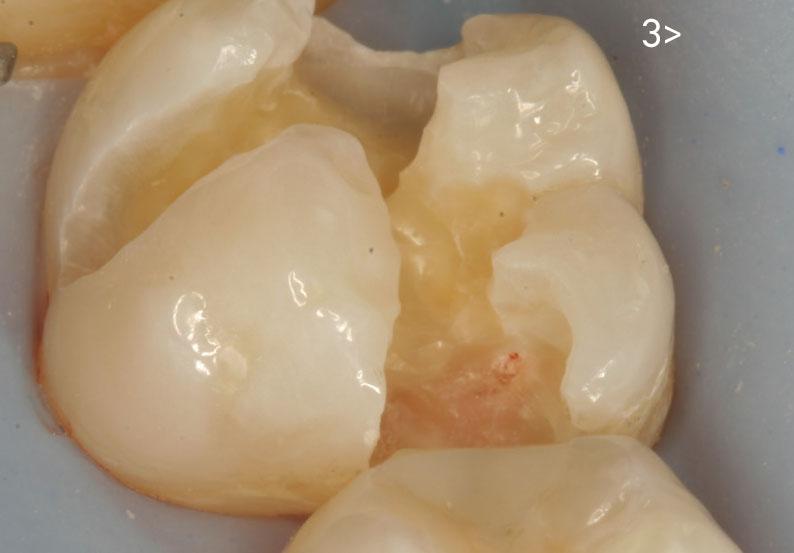

Прямое вскрытие пульпы

Существует 3 типа прямого вскрытия пульпы: кариозное, механическое и травматическое (Фото 1-3). Лечение последних двух обычно имеет больше шансов на успех в силу отсутствия инфицирования пульпы. Нарушение целостности пульпарной полости вследствие кариозного процесса при условии небольшого размера перфорации и правильно поставленного диагноза, как было указано выше, может быть успешно вылечено с помощью наложения пульпарной прокладки (Фото 4).

Фото 1: Кариозное повреждение пульпарной полости зеленовато-желтого цвета с возможным присутствием гноя. Показано эндодонтическое лечение корневых каналов.

Фото 2: Обширная кариозная перфорация пульпарной камеры. Показано эндодонтическое лечение.

Фото 3: Небольшое комбинированное вскрытие пульпарной полости вследствие механического и кариозного воздействия. Прямое покрытие произведено без каких-либо осложнений.

Фото 4: Небольшое кариозное повреждение пульпарной камеры вследствие механического воздействия, прямое покрытие которой выполнено без каких-либо осложнений.

Во время лечения кариозного повреждения пульпы чрезмерное пульпарное кровотечение может быть признаком воспаления, а также сниженной способности к регенерации и образованию третичного дентина. Для гемостаза пульпарных перфораций предлагается использовать стерильный физиологический раствор, 2% хлоргексидин, гипохлорит натрия, сульфат железа, перекись водорода, хлорид алюминия, местные анестетики в комбинации с адреналином и многие другие препараты. Ватный тампон, смоченный гемостатическим раствором, прикладывают к месту перфорации на несколько минут до момента достижения гемостаза. Если после нескольких попыток его не удается достичь, необходимо рассмотреть возможность проведения эндодонтического лечения корневых каналов.

Большинство врачей применяют гипохлорит натрия из-за его антибактериальных свойств и широкого использования при проведении эндодонтических процедур. Тем не менее, следует отметить его возможное воздействие на процедуру бондинга вследствие высвобождения свободных кислородных радикалов. Интересно заметить, что было опубликовано ряд исследований, демонстрирующих увеличение адгезивной прочности дентина после предварительного нанесения гипохлорита натрия. Тем не менее, почти все из вышеперечисленных кровоостанавливающих препаратов, за исключением физиологического раствора и 2% хлоргексидина, могут нарушать процесс адгезии. Для лучшего понимания данной проблемы необходимо проведение дальнейших исследований. К сожалению, большинство гемостатических медикаментов в определенной степени обладают цитотоксическими свойствами и уменьшают регенерационную способность пульпы. Несмотря на цитотоксичность и ухудшение бондинга, в качестве препаратов выбора, контролирующих гемостаз, остаются стерильный физиологический раствор, гипохлорит натрия и хлоргексидин.

Используемые материалы

Понимание того, когда необходимо проводить покрытие пульпы, может быть намного важнее выбора самого материала, который предстоит использовать. Кроме того, литература по данному вопросу акцентирует внимание на том, что краевое прилегание реставрации является более важным аспектом по сравнению с материалом, используемым для покрытия пульпарной полости. Означает ли это, что можно использовать любой материал? Не обязательно.

За последние 5-10 лет было представлено большое количество материалов и препаратов для прямого и непрямого защитного покрытия пульпы. К сожалению, большая часть новой продукции нуждается в тщательных лабораторных, биологических и клинических исследованиях. Возрастание стоимости проведения последних при соблюдении еще более строгих этических стандартов наряду с жесткой конкуренцией на получение грантов внесла свою лепту в отсутствие клинических доказательств, необходимых для использования многих из этих новых продуктов, даже если они и обладают отменными характеристиками. Многие врачи, ассоциации и группы не хотят признавать тот факт, что для проведения 1- или 2-летнего клинического испытания может потребоваться более 1 миллиона долларов. Даже при условии их проведения объем опытной партии может не обладать достаточной эффективностью или результаты испытаний не смогут представить очевидные доказательства относительно целесообразности применения нового продукта.

Развитие испытательных научно-исследовательских структур (ИНИС) могло бы облегчить решение некоторых из этих вопросов. Такие системы проводят клинические исследования конкурентных продуктов в различных видах клинической деятельности. Хотя данный метод не может контролировать каждую составляющую, его сильной стороной является количество видов деятельности, в которых применяются данные продукты в естественных условиях, что, естественно, может дать лучшее представление относительно того, как зарекомендует себя продукт.

В своем недавнем докладе о клиническом испытании, проведенном ИНИС, Hilton в соавторстве с другими специалистами в 2013 году оценил и сравнил вероятность наступления благоприятного исхода при прямом покрытии пульпарной полости постоянных зубов МТА (Минерал Триоксид Агрегатом) и CaOH (гидроксидом кальция) со значительно более высокой вероятностью неудачного лечения последним. Авторы пришли к выводу о том, что МТА лучше подходит для методики прямого покрытия пульпы по сравнению с CaOH. С данным исследованием согласны и авторы ранее опубликованных клинических материалов, которые подтверждают, что МТА был либо сопоставим, либо превосходил CaOH по своим характеристикам. К сожалению, эти результаты вышли в свет спустя 15 лет после появления продукта.

Несмотря на недавно подтвержденную в литературе эффективность МТА в качестве материала для покрытия пульпарной камеры, он все еще не является основным препаратом, используемым большинством стоматологических учреждений. Это может быть связано с его более высокой стоимостью, временем кристаллизации, которое составляет 2 часа 45 минут или способом нанесения. В улучшенных версиях препарата устранены некоторые из указанных недостатков.

Большинство стоматологов с переменным успехом используют материалы на основе CaOH. Как сообщают клиницисты, в процессе удаления реставрационного материала, под которым находился CaOH, они обнаружили, что последний полностью исчез или частично рассосался и раскрошился . Hilton в 2009 году предоставил информацию о том, что самоотверждаемые препараты гидроксида кальция являются хорошо растворимыми и со временем могут полностью исчезать. Кроме того, по его словам, они не обладают достаточными адгезивными свойствами и обладают плохими герметизирующими свойствами. К тому же токсическое влияние на ткани большинства паст на основе CaOH подробно описано в литературе. Тем не менее, материал является недорогим, легким в использовании, обладает высоким pH, вызывающим высвобождение биологически активных молекул и обладает антибактериальными свойствами.

С переменным успехом применяются и исследуются и другие материалы для прямого покрытия пульпарной полости, например, те, которые содержат полиакриловую кислоту (например, стеклоиономерный цемент, модифицированный смолой, стеклоиономер, и поликарбоксилатный цемент). Несмотря на свою биосовместимость и значительное внимание со стороны некоторых авторитетных специалистов, все эти материалы токсично воздействуют на пульпу, а полиакриловая кислота, входящая в их состав, ингибирует образование апатитов, что поддает сомнению их ценность для методики прямого покрытия пульпы. Материалы на основе МТА или CaOH, используемые в качестве лайнерной или базисной прокладки на поврежденный дентин или на другой материал, применяемый в процессе прямого покрытия пульпы, продемонстрировали свою пригодность и поэтому рекомендуются к применению. Многие стоматологи считают, что высокая концентрация фтора, выделяемая данными продуктами на начальном этапе, делает их идеальными материалами для применения в условиях прямого покрытия пульпы. Однако, как сообщается в литературе, высвобождение фтора из данных материалов усиливает токсическое воздействие на стволовые клетки пульпы. Более того, производители данных видов материалов не рекомендуют их для прямого покрытия пульпы скорее всего как раз из-за высокого уровня выделенного фтора, токсичного для пульпарных клеток.

В течение некоторого времени в качестве материалов для защитного покрытия пульпы исследовались и применялись адгезивы. Их использование позволило бы сэкономить время и расходы, но, к сожалению, они являются токсичными для клеток пульпы, что снижает регенерацию, приводит к возникновению хронического воспаления и плохой герметизации. Выбор цинк-оксид-эвгенола для покрытия пульпы может показаться вполне логичным выбором, поскольку он успешно применялся во многих других областях стоматологии, в том числе в ходе проведения временных реставраций. Однако при использовании в целях прямого покрытия пульпы он может привести к воспалению, формированию слабых дентинных мостиков, появлению микроподтеканий и снижению регенерации пульпы.

Биологическая активность

Такие термины, как «биоактивный», «биодоступный» и «биоактивность» сегодня широко используются в некоторыми производителями и авторитетными специалистами относительно заявляемых свойств новейших продуктов, а также в качестве фраз, используемых для привлечения клиентов и увеличения продаж. С исследовательской точки зрения, термин «биоактивность» был впервые описан более 25 лет назад в ходе изучения стеклокерамических материалов, поскольку процесс образования слоя апатитов является необходимым и достаточным условием биоактивности (Kukubo T. и соавторы, 1990). В дальнейшем понятие «биоактивности» определили согласно классификации ISO 23317:2014 в хирургической имплантологии как «способность вызывать специфическую биологическую реакцию на поверхности материала, которая приводит к возникновению взаимодействия и сцепления между тканью и материалом».

Данный документ применим к поверхностям имплантатов, которые вступают в непосредственный контакт с костной тканью, его применение к реставрационным материалам совсем не обязательно. Другими словами, биоактивность подразумевает образование слоя апатитов и формирование связи между тканью и материалом, которое, по всей видимости, происходит вследствие отложения апатитов. На сегодняшний день это продемонстрировали несколько новых биологически активных материалов, но только в лабораторных условиях. Для фактического подтверждения того, что эти материалы действительно вызывают образование гидроксиапатита и связей между дентином и материалом, покрывающим пульпу, необходимо дальнейшее проведение клинических научных исследований.

В недавней обзорной статье Niu, Pashley, Tay и др., опубликованной в 2014 году, авторы приходят к выводу о том, что «общепринятые критерии не являются достаточными для объективной оценки биоактивности, имеющей отношение к живому организму» и что «термин «биоактивность» используется весьма неоднозначно». Они рекомендуют ISO (Международной организации по стандартизации) или АОТМ (Американскому Обществу по Тестированию и Материалам) разработать оценочные критерии и точно определить термин «биологической активности», применяемый при выполнении реставрационных и эндодонтических вмешательств. Это позволило бы лучше определять векторы развития и более точно очерчивать развивающиеся отрасли восстановительной и эндодонтической стоматологии.

Несмотря на изложенные выше неточности в определении по поводу того, является ли препарат биоактивным или нет, появилось несколько новых материалов, аналогичных по действию МТА. Производителям этих материалов удалось создать продукт без недостатков, которые присущи МТА. Эти материалы используются в настоящее время в практической деятельности благодаря успешным результатам проведенных клинических испытаний. TheraCal LC торговой марки BISCO и Biodentine от компании Septodont – два новейших продукта, которые сходны с МТА в плане своих свойств и принадлежности к кальций-силикатным цементам. Оба материала содержат кальций-силикатные наполнители, высвобождающие кальций и гидроксид-ионы, которые стимулируют образование апатитов, способствуют регенерации и заживлению благодаря щелочному рН (и его антибактериальному эффекту). Материалы также способствуют высвобождению биологически активных белков дентинного матрикса, формированию слоя вторичного дентина.

Оба материала активно исследуются, но необходимо проведение большего количества клинических испытаний для подтверждения тех факторов, которые многие стоматологи считают решающими в методике прямого покрытия пульпарной камеры. Различия между двумя продуктами состоят в процедуре использования, показаниях к применению и способах нанесения. TheraCal LC является светоотверждаемым материалом, предназначенным для прямой и непрямой методики покрытия пульпарной полости, в то время как Biodentine, кристаллизация которого наступает через 12 минут, можно использовать и для эндодонтических манипуляций, предварительно смешав его в тритураторе (амальгамосмесителе).

Calcimol LC (VOCO) и Activa (Pulpdent) являются материалами, которые, как утверждают производители, обладают биологической активностью благодаря высвобождению различных ионов, включая ионы кальция (Activa содержит также фтор и фосфат-ионы). Calcimol LC представляет собой дигидроксид кальция на полимерной основе и похож на другие светоотверждаемые полимерные пасты на основе CaOH, описанные выше. Activa является базисной/лайнерной прокладкой двойного отверждения, которая содержит биоактивную полимерную матрицу и биоактивные наполнители. Что касается их способности формировать связь между тканями и материалом или образовывать кристаллы апатита, доступно только небольшое количество проведенных исследований. Следует отметить, что два вышеуказанных материала не показаны к применению для прямого покрытия пульпы. В частности, Activa выделяет большое количество фтора, который может быть токсичным для пульпарных клеток.

За и против

Как свидетельствуют исследования, хорошая маргинальная адаптация является залогом успешной и долговечной адгезивной реставрации, а также способна остановить дальнейшее прогрессирование кариозного поражения. Неудачный исход является причиной экстракции зуба, эндодонтического лечения (лечение корневых каналов) или диагностирования некроза пульпы, необратимого пульпита, апикального периодонтита или апикального абсцесса. Успешное проведение диагностики зуба по описанной выше методике и обеспечение хорошего краевого прилегания пломбы с применением раббердамной изоляции может привести к:

1. Резорбции зуба по прошествии некоторого периода времени, которое может исчисляться месяцами, и потенциальному возникновению длительной чувствительности. Врачам следует периодически отслеживать любые рентгенологические изменения, которые являются симптомами апикального периодонтита.

2. Постепенному ухудшению состояния зуба в течение короткого периода времени, требующего либо неотложной экстирпации пульпы и/или медикаментозного лечения корневых каналов.

3. Постепенному ухудшению состояния зуба в течение длительного промежутка времени с возможностью пациента терпеть боль до тех пор, пока однажды он не сможет больше справляться с ней, что в конечном итоге приведет к срочной пульпэктомии или медикаментозному лечению корневых каналов.

К факторам, влияющим на успех или неудачу, относятся: размер повреждения пульпарной камеры, объем кровотечения, тип повреждения (кариозный, механический или травматический), использование раббердама, препарат, останавливающий пульпарное кровотечение, отсутствие симптомов, тип проведенной реставрации (временная или постоянная) и класс реставрации (I или II).

Клинический случай

14-летняя пациентка обратилась для проведения обычной стоматологической реставрации на моляре верхней челюсти с отсутствием каких-либо жалоб или признаков болевой чувствительности. Рентгенологическое и клиническое обследование выявило кариозное поражение умеренно-тяжелой степени на окклюзионной поверхности зуба. После проведения анестезии и изоляции рабочего поля с помощью раббердама был создан доступ к зубу с применением карбидного бора. В процессе некрэктомии (экскавации кариозных тканей) была перфорирована мезиальная стенка пульпарной камеры, что вызвало умеренное кровотечение (Фото 5). При осмотре выяснилось, что причиной ее повреждения стало кариозно-механическое воздействие. Ватный тампон, смоченный 2% раствором хлоргексидина, был расположен в области перфорации до остановки кровотечения. Для дезинфекции остальных стенок отпрепарированной полости использовали новый медикаментозный ватный тампон.

Фото 5: Умеренная комбинированная механическая перфорация кариозной пульпарной полости. Достигнут гемостаз.

Препарат TheraCal LC от компании BISCO был использован в небольшом количестве для прямого покрытия пульпарной камеры (Фото 6). Материал нанесли, захватив несколько миллиметров по краям перфорации для обеспечения хорошей герметизации, после чего в течение 20 секунд его подвергли фотополимеризационному воздействию. После проведения техники тотального протравливания на верхнюю часть пульпарной камеры и прилежащий дентин был нанесен адгезив (Фото 7). Традиционный композит был послойно нанесен, обработан и отполирован (Фото 8). Процедуру завершили, предупредив пациента о возможной необходимости проведения лечения корневых каналов, если пульпарная полость не восстановится.

Фото 6: Нанесение материала TheraCal LC от компании BISCO на вскрытую пульпарную полость и прилежащий дентин.

Фото 7: Протравливание эмали и оставшегося дентина фосфорной кислотой.

Фото 8: Полимерный композитный материал послойно нанесен сверху на защитную прокладку пульпы.

Последующие приемы не выявили никаких признаков чувствительности или осложнений (Фото 9). Регулярное рентгенологическое и клиническое обследование проводилось в течение последних 3 лет.

Фото 9: Вид реставрации через 3 года.

Выводы

Прогнозирование результата покрытия пульпарной камеры в повседневной практике может быть значительно улучшено при условии соблюдения строгих правил диагностики зубов перед началом некрэктомии (экскавации кариозных тканей). Соблюдая особую осторожность, старайтесь не повредить пульпарную камеру, удаляя только патологический дентин и выполняя непрямое покрытие полости пульпы проверенными материалами, которые будут способствовать ее регенерации и приостановят дальнейшее распространение кариозного процесса. Во время проведения прямого покрытия пульпарной полости продезинфицируйте полость и остановите кровотечение 2% хлоргексидином, стерильным физиологическим раствором или гипохлоритом натрия. Используйте МТА совместно с лайнерной/базисной прокладкой из полимерного стеклоиономера /стеклоиономера или новые материалы, аналогичныеМТА, которые обладают большим количеством преимуществ по сравнению с традиционными CaOH-содержащими препаратами. Наконец, обеспечьте хорошую герметичность реставрации в условиях раббердамной изоляции.

Авторы:

Paul L. Child Jr., DMD, CDT

Mark L. Cannon, DDS, MS

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ И ПРИНЦИПЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗУБОВ

Повреждения зубов составляют 0,9-3,9% среди челюстно-лицевой

травмы, или 1,2% судебно-медицинских экспертиз, проводимых по поводу телесных

повреждений у живых лиц. Однако, несмотря на такую значительную частоту

встречаемости повреждений зубов, вопросы их экспертной оценки при определении

степени вреда здоровью, нельзя считать решенными полностью. При травме зубов

судебно-медицинский эксперт не всегда может применить обоснованные критерии для

определения вреда здоровью.

Особенно большие затруднения возникают при экспертной оценке

повреждений зубов, сопровождающихся их полной утратой, а также у лиц с

предшествующей патологией зубочелюстной системы.

Потеря резцов может привести к нарушениям речи, а утрата

премоляров и моляров — к нарушениям жевательной функции, что может отразиться на

состоянии здоровья потерпевшего. Именно поэтому ряд ведущих отечественных

судебных медиков предлагали квалифицировать травматическую потерю зубов (в

зависимости от их количества), как значительную и незначительную утрату общей

трудоспособности. Переломы фронтальных зубов и их потеря могут быть отнесены

судом к неизгладимому обезображиванию лица. Устранение косметического дефекта в

таких случаях путем протезирования не может приниматься во внимание, на что есть

особое указание Правил судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью

относительно оценки изгладимости и неизгладимости повреждений (приложение 2 к

приказу Министерства здравоохранения РФ № 407 от 10.12.96 «О введении в практику

правил производства судебно-медицинских экспертиз»).

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется

значительным увеличением количества таких экспертиз в настоящее время, что

обусловлено принятием в стране нового уголовного законодательства,

предусматривающего уголовную ответственность за причинение вреда здоровью

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей

(недостатки оказания стоматологической помощи), в связи с гражданскими исками

{или пациентов) на возмещение материального и морального ущерба.

Судебно-медицинская оценка тяжести повреждений зубов проводится по общим

критериям, к которым, согласно Правилам судебно-медицинской экспертизы тяжести

вреда здоровью и данным специальной литературы, могут быть отнесены значительная

и незначительная стойкая утрата общей трудоспособности, полная утрата

профессиональной трудоспособности, кратковременное расстройство здоровья, а

также неизгладимое обезображение лица (по определению суда).

По мнению ряда авторов, для определения тяжести вреда

здоровью в случаях утраты зубов имеют значение количество потерянных зубов и

место, которое они занимали в зубном ряду. Отягощающим экспертную оценку

обстоятельством является утрата опорного для протеза зуба, а также травма зуба,

имеющего зуб-антагонист, при неполноценности остальных зубов. Очевидно, что

оценка тяжести повреждений зубов должна проводиться путем определения степени

потери общей и профессиональной трудоспособности. В соответствии с Правилами

судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью стойкая утрата общей

трудоспособности определяется по таблицам процентов утраты трудоспособности в

результате различных травм. Однако в позициях таблицы, оценивающих последствия

потери постоянных зубов (вне зависимости от их вида и количества), процент

стойкой трудоспособности не указан. Объясняется это положение тем, что

отсутствуют объективные и научно-обоснованные критерии оценки степени вреда

здоровью при травматических повреждениях зубов, нет научных разработок по оценке

профессиональной трудоспособности в случаях травмы зубов. В последние годы

отмечается рост числа судебных разбирательств по искам пациентов к врачам и

клиникам. При таких разбирательствах, как правило, назначается

судебно-медицинская экспертиза для оценки качества и полноты проведенного

лечения. При ее проведении часто возникают трудности, связанные с отсутствием

четких критериев и стандартов оказания стоматологической помощи. В связи с

вышеизложенным нами было предпринято исследование, целью которого явилось

обоснование критериев экспертной оценки степени тяжести вреда здоровью при

повреждениях зубов с учетом их функциональной значимости и процента утраты общей

и профессиональной трудоспособности пострадавшего.

Материалом для настоящего исследования послужили данные

судебно-медицинских экспертиз (освидетельствований) пострадавших, обратившихся в

отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц Бюро судебно-медицинской

экспертизы Комитета здравоохранения Москвы в 1997-1999 гг. по поводу телесных

повреждений, из общего числа которых (42 867) методом сплошной выборки отобрано

210 (0,5%) изолированных случаев повреждений зубов.

Пострадавшими в этих наблюдениях были мужчины (154 — 76,3%) и

женщины (56 — 26,7%) в возрасте от 6 до 82 лет. Наиболее часто повреждения зубов

наблюдались в возрастной группе от 21 года до 30 лет (53 — 25,2%); средний

возраст составил 24,2 + 1,1 года. Обращает на себя внимание факт значительного

преобладания случаев повреждений зубов у мужчин.

Наличие алкогольной интоксикации у пострадавших в момент

травмы отмечено в 79 случаях (37,6%). При этом следует указать, что в 58

наблюдениях (27,6%) сведений о наличии или отсутствии ее у потерпевших в

медицинских документах не имелось. В абсолютном большинстве случаев алкогольная

интоксикация была отмечена у мужчин в возрасте от 21 года до 40 лет (12,4%).

Повреждения зубов чаще всего возникали при бытовом

травматизме (84,3%) и намного реже при других видах травматизма: транспортном

(14,8%) и производственном (0,5%). При этом частота встречаемости бытового

травматизма в динамике была практически примерно одинаковой, хотя и отмечена

незначительная тенденция ее роста в 1998 г. В среднем по годам частота

повреждений зубов (среди других видов повреждений у пострадавших) составила

0,5%, 0,6% и 0,4%.

При анализе обстоятельств травмы установлено, что повреждения

зубов чаще возникали при ударах тупым предметом (83,3%). В редких случаях — при

автомобильной травме (14,8%), и еще реже — при падении на плоскости и падении с

высоты (1% и 0,5%). Изолированных повреждений зубов при огнестрельной травме и

травме от действия острого (колюще-режущего) предмета не встретилось. Чаще всего

повреждения зубов были связаны с ударами невооруженной (69,1%) и вооруженной

(7,9%) рукой, обутой ногой (5,1%) и руками и ногами (16,3%).

Для адекватной и однозначной оценки диагностики повреждений

зубов руководствовались общепринятой в стране унифицированной классификацией,

уточненной и дополненной данными последних учебных пособий и руководств по

хирургической стоматологии, в которых приведены сведения об их

клинико-морфологических проявлениях, методах диагностики и способах лечения,

принципах оценки исхода.

Клинико-морфологическая характеристика повреждений зубов в

динамике показала, что повреждения зубов чаще всего отмечались в виде

травматического удаления и переломов зубов (по 38,1%), затем по частоте

встречаемости идут сочетанные варианты повреждений зубов (12,9%) и вывихи (10%).

Повреждение одного зуба встретилось в 87 наблюдениях, двух

зубов — в 64, что вместе составило 71,9%. Повреждение трех зубов отмечено в 30

случаях, четырех зубов — в 21 случае. Только в 7 наблюдениях имело место

повреждение пяти-шести зубов, в одном случае — восьми зубов. Чаще повреждались

резцы (76,7%), намного реже — резцы вместе с клыками и отдельно клыки (12,4% и

3,3%). Отдельные повреждения малых и больших коренных зубов встретились в

единичных случаях (2,4% и 1,9%).

Повреждения зубов верхней челюсти встретились в 155 случаях

(73,8%), нижней челюсти — в 33 (15,7%), обеих челюстей — в 22 случаях (10,5%).

Травма зубов с правой стороны лица отмечалась в 75 наблюдениях (35,7%), с левой

стороны — в 57 наблюдениях (27,1%). Однако чаще обнаруживались повреждения зубов

с двух сторон одновременно — 78 случаев (37,1%).

Случаи заболеваний и дефектов зубочелюстной системы,

предшествовавших травме зубов, имелись в 3 наблюдениях (кариес и пародонтоз),

что составило 1,4% от всех случаев травматических повреждений зубов.

Пострадавшие обращались за стоматологической помощью в

течение 1-х суток в 82,4% наблюдений, на 2-3-и сутки — в 5,7%, на 4-7-е сутки —

в 2,4% наблюдений. В 14 случаях (6,7%) пострадавшие за помощью не обращались.

Обязательными условиями анализа клинико-морфологических

проявлений повреждений зубов были изучение жалоб потерпевшего как

непосредственно после их получения, так и в последующие дни, особенностей

клинического течения травматического процесса с учетом отдаленных сроков,

прогноза и исходов повреждений зубов, а также использование традиционных и

современных инструментальных технологий диагностики и лечения травматических

поражений зубов. Все необходимые сведения заносились в формализованный протокол

и количественно оценивались в баллах.

Экспертную квалификацию тяжести вреда здоровью проводили в

соответствии со статьями 111, 112 и 115 действующего Уголовного кодекса РФ на

основании критериев, получивших свою регламентацию в Правилах

судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью (приложение 2 к приказу

Министерства здравоохранения РФ № 407 от 10.12.96 «О введении в практику правил

производства судебно-медицинских экспертиз»).

Как было отмечено, изолированные повреждения зубов

встретились в 210 наблюдениях, что составило 0,5% от общего числа обращений

пострадавших в отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц Бюро

судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения Москвы. В соответствии с

принципами судебно-медицинской классификации повреждений зубов данные наблюдения

были разделены на три группы: 1) вывих зуба; 2) перелом (коронки, корня,

коронко-корневой) зуба; 3) травматическое удаление (экстракция зуба).

Вывих зуба

Повреждения в виде вывиха зубов встретились в 21 случае (10%

от общего числа наблюдений повреждений зубов). При этом под вывихом зуба

подразумевалось его частичное отделение от зубного ложа, вызванное смещением

зуба вследствие повреждения тканей, фиксирующих его в альвеолярной лунке.

Применительно к клиническим проявлениям вывихи зуба были подразделены на

подвывихи, экструзии, латеральные вывихи и интрузии (вколоченные вывихи).

В клиническом отношении случаи подвывихов зубов

характеризовались кровоизлиянием в периодонтальную связку и отеком пульпы. При

этом пострадавшие предъявляли жалобы на подвижность зуба, дискомфорт при

жевании. Появлялась повышенная чувствительность к перкуссии, отмечалась

подвижность зуба, хотя смещение не определялось. Достаточно часто наблюдалось

кровотечение из гингивальной борозды. Электрический и температурный тесты

реакции не давали. На рентгенограмме определялось расширение периодонтальной

щели в области верхушки.

Поврежденный зуб, как правило, выключался из окклюзии путем

селективного стачивания противоположного зуба. В таких случаях в шинировании

подвижного зуба особой необходимости не было.

Клиническое обследование зуба в динамике включало в себя

рентгенографию и витальное тестирование для выявления изменений пульпы и

периапикальных тканей. При этом случаев развития некроза пульпы и

прогрессирующей резорбции корня выявлено не было.

В случаях экструзии зуб частично выдвигался из лунки, что

сопровождалось повреждением (разрывом) большей части периодонтальной связки и

апикального сосудисто-нервного пучка. Со стороны нёба небольшая часть

гингивальных волокон обычно оставалась интактной. Пострадавшие жаловались на

смещение зуба и боль при смыкании челюстей. Травмированный зуб был подвижным,

часто смещенным лингвально.

При экструзии зуба с незавершенным развитием корня

проводилось наблюдение за зубом. Клиническое обследование в динамике включало

витальное тестирование с проведением электрического и холодового тестов, оценку

цвета коронки, перкуссию, пальпацию и рентгенографическое исследование. При

появлении признаков некроза пульпы проводили стандартную терапию корневого

канала (депульпация с последующим пломбированием канала).

На зубе с полностью развитым корнем пострадавшим проводили

репозицию и иммобилизацию шиной из композиционного материала на 2-3 недели. Из

гиперокклюзии зуб выводился путем сошлифовывания противоположных зубов. При

апикальном снижении рентгенологической плотности, а также в случаях выявления

признаков внешней воспалительной резорбции выполнялась эндодонтическая терапия.

Латеральный вывих характеризовался смещением коронки зуба в

нёбном, а апекса — в вестибулярном направлении. При этом не только разрывались

некоторые волокна периодонтальной связки и нарушалась нейроваскулярная трофика

зуба, но и сдавливалась оставшаяся интактной периодонтальная связка на нёбной

поверхности корня. В редких случаях латеральный вывих сопровождался повреждением

стенки альвеолярной лунки.

Пострадавшие предъявляли жалобы на смещение зуба и боль при

смыкании челюстей. Клинически коронка зуба при латеральном вывихе смещалась

горизонтально и зуб был твердо фиксирован в этой позиции. Часто горизонтальное

смещение происходило лингвально. Верхушка зуба определялась пальпаторно на

вестибулярной поверхности десны. Независимо от направления горизонтального

смещения зуба имело место кровотечение из гингивальной борозды. Ответа на

холодовой и электрический тесты не было. При перкуссии появлялся высокий

металлический оттенок звука. Подвижность отсутствовала.

При рентгенографическом исследовании выявлялось расширение

периодонтальной щели. Если смещение корня происходило в медиальном или

дистальном направлении, то расширение периодонтальной щели, выявляемое

рентгенологически, определялось в соответствующей части. В ряде случаев

расширение периодонтальной щели было видно в апикальной части, но только на

окклюзионном снимке или периапикальном с косым направлением луча.

После репозиции зуба костные фрагменты репонировали; края

разорванной десны сшивались. Оценивалась окклюзия. Для контроля репозиции

выполнялась периапикальная рентгенография. Затем проводилась иммобилизация зуба

шиной из композитного материала на 2-3 недели, после чего устраняли

гиперокклюзию селективным стачиванием противоположных зубов.

Если латерально вывихнутый зуб не удавалось репонировать

полностью и адекватная окклюзия не достигалась, то зуб удаляли и реплантировали.

Дополнительная терапия и шинирование выполнялись по обычной схеме.

В динамике (через три недели после наложения шины) выполняли

периапикальную рентгенографию. Если при этом не было рентгенографических

признаков потери костной ткани, шину удаляли. В противном случае ее оставляли на

более длительный срок (до 2 месяцев с момента ее первой установки). В случаях с

неполной репозицией ортодонтическое репонирование начиналось сразу после снятия

шины. При этом проводилось неоднократное повторное клиническое обследование для

выявления пульпарных осложнений и внешней резорбции.

Вколоченный вывих (интрузия).

В связи с тем, что данное повреждение является результатом

осевого удара (удар, направленный вдоль оси зуба), характеризуется вдавливанием

зуба в альвеолярный отросток с раздроблением или переломом альвеолы, грубым

повреждением периодонтальной связки и сосудисто-нервного пучка пульпы. Это

обусловливает развитие частых осложнений в виде пульпарного некроза, а также

резорбции корня и краев.

При клиническом обследовании отмечается, что коронка зуба при

интрузии лишь частично выступает из десны, может быть совсем незаметной. В

диагностике вывиха помогала перкуссия, при которой отмечался тупой звук над

растущим зубом и металлический над вдавленным. Если коронка после травмы совсем

не была видна, выполнялась периапикальная рентгенография, которая особенно

полезна для дифференциальной диагностики вколоченного вывиха и травматического

удаления зуба. В случаях полной интрузии верхнечелюстного центрального резца его

верхушка выступала через дно нижнего носового хода и была видна через ноздрю.

При вколоченном вывихе зуб обычно был неподвижным, не

чувствительным при перкуссии и проведении холодового и электрического витальных

тестов. При рентгенографии определялись смещение зуба и отсутствие или сужение

периодонтальной щели.

После интрузии зуба с неполным развитием корня отмечена

спонтанная реэрупция. В этом случае лечения, как правило, не требовалось. При

интрузии зуба с полным развитием корня терапией выбора являлось проведение

ортодонтической экструзии с последующей (через 2 недели) экстирпацией пульпы и

обтурацией корневого канала.

В случае интрузии зуба с прободением носового хода

проводилась репозиция зуба при помощи щипцов, шинирование на 7-10 дней с

использованием проволоки и композиционного материала. На зубе с полным развитием

корня после удаления шины проводилась стандартная терапия канала корня.

Тяжелое повреждение сосудисто-нервного пучка пульпы и

периодонтальной связки при интрузии часто приводило к осложнению в виде внешней

резорбции корня, что, в конечном итоге, приводило к потере зуба.

Перелом зуба

Случаи перелома зубов встретились в 80 наблюдениях, что

составило 38,1%.

Переломы коронки были наиболее частым повреждением зубов. Они

явились результатом прямого травматического воздействия. Сила удара преодолевает

прочность одной эмали или эмали и дентина. Переломы коронки в большинстве

случаев сочетались с сопутствующими повреждениями зуба, такими как подвывих или

смещение. Последние нарушают состояние пульпы даже при отсутствии раскрытия

дентина.

При переломах коронки с вовлечением одной эмали пострадавшие

предъявляли жалобы на дискомфорт при жевании, который появлялся из-за

сопутствующего повреждения пульпы или смещения фрагмента коронки. При полном

переломе беспокоил острый край эмали, царапающий губы или язык.

Клинически перелом эмали ограничивался мезиоинцеизальным или

дистоинцизальным углом, но в части наблюдений вовлекалась и центральная часть

резцового края. Повреждения коронки (неполные переломы) лучше выявлялись при

подсветке лучом, направленным параллельно вертикальной оси зуба. Линии перелома

имели горизонтальное, вертикальное или расходящееся направление.

Лечение заключалось в выключении из окклюзии травмированного

зуба, в основном за счет шлифования противоположного зуба. Контур зуба

восстанавливался селективным стачиванием. При значительных потерях эмали зуб

восстанавливали путем пломбирования. В динамике проводилось клиническое

обследование зубов, направленное на предотвращение возможности развития

воспаления, некроза пульпы, периапикальных осложнений.

В случаях переломов коронки с вовлечением эмали и дентина

появлялась необходимость в защите и сохранении пульпы в связи с потенциальным

вскрытием дентиновых канальцев между раскрытым дентином и пульпой. Эти канальцы

непосредственно контактируют с жидкостью полости рта, что может приводить к

повреждению пульпы.

Пострадавшие с такими переломами предъявляли жалобы на

изменение температурной чувствительности, а также дискомфорт при жевании в

результате открытости дентина, наличия сопутствующего поражения пульпы или

смещения части коронки.

Лечение начиналось с очищения и просушивания поврежденной

эмали. Временное восстановление коронки зуба осуществлялось композитом. В

последующем после клинического обследования, включающего витальный тест и

рентгенографию, производилось постоянное восстановление зуба. В динамике —

контроль рентгенографии и пульпарных тестов для выявления периапикальных и

пульпарных изменений.

При переломе коронки зуба со вскрытием пульпы пострадавшие

предъявляли жалобы на температурные раздражители и дискомфорт при жевании. По

результатам рентгенологического исследования оценивалась стадия развития корня.

Выявление сужения полости пульпы восстановительным дентином указывало на

хроническое воспаление или дегенеративные изменения пульпы, включая резорбтивные

изменения.

В случаях неполного развития корня осуществлялось или

закрытие пульпы временной пломбой, или частичная пульпотомия. Окончательное

восстановление коронки зуба проводилось при отсутствии клинических или

рентгенологических признаков периапикальных аномалий. Для зубов с полным

развитием корня после проведения пульпоэктомии и завершения стандартной терапии

корневого канала производилось постоянное восстановление анатомической формы

коронки зуба.

Переломы корня встретились в несколько раз реже, чем переломы

коронки. При ударах по коронке зуб смещается лингвально, что приводит к перелому

корня на различных уровнях. Коронковый фрагмент сломанного корня часто смещается

в сторону языка в положении экструзии. Это, в свою очередь, приводит к

повреждению пульпы и периодонтальной связки. Переломы апикальной и средней трети

корня имеют, как правило, косое направление. Косо направленные переломы

коронковой трети имеют тенденцию к переходу на область верхушки корня, больше с

язычной поверхности. Переломы в области резцов нижней челюсти сочетаются с

повреждениями альвеолярного отростка.

Наиболее типичной жалобой пострадавших являлась

чувствительность к надавливанию при смыкании зубов. При обследовании зуба с

корневым переломом выявлялась смещенная в лингвальном направлении коронка с

кровоточивостью из гингивальной борозды. Для выявления локализации перелома и

проведения дифференциальной диагностики с коронково-корневым переломом или

вывихом зуба определялась степень вестибулярно-язычной подвижности зуба.

Подвижность была более значительной, если перелом локализовался ближе к краю

десны. Зуб с корневым переломом, как правило, сразу после травмы переставал

реагировать на холодовой и электрический пульпарные тесты.

Главная роль в диагностике корневых переломов отводилась

рентгенологическому исследованию. Если при обычном рентгенологическом

исследовании перелом выявить не удавалось, но существовало подозрение о его

наличии, выполнялись два дополнительных периапикальных снимка под различными

вертикальными углами.

Лечение сводилось к репозиции отломков, после чего

производились рентгенологический контроль и иммобилизация зуба жесткой шиной из

композиционного материала, которая ставилась, как правило, на 3 месяца.

Клиническое обследование в динамике включало в себя витальное тестирование с

проведением электрического и холодного тестов, оценку цвета коронки,

интраоральную пальпацию и рентгенологический контроль. Сразу после снятия шины

оценивались подвижность зуба, чувствительность к перкуссии и выполнялись

периодонтальные пробы.

В нескольких наблюдениях после снятия шины определялась

подвижность коронкового фрагмента (при отсутствии признаков осложнений со